ソーシャルインクルージョンな

場所・モノ・コトをピックアップ

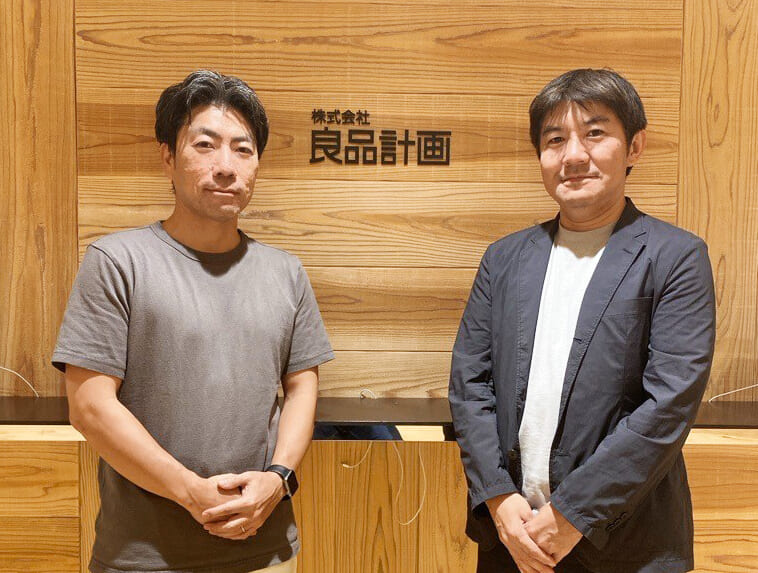

株式会社 良品計画

2025.9.29

無印良品の「まちの保健室」

全国47都道府県に683店舗(2025年8月末時点)、そして海外にも「無印良品」を展開する株式会社 良品計画。「感じ良い暮らしと社会」を目指し、良質な商品やサービスの提供に加え、地域活性化へのさまざまな活動に取り組んでいます。その中でも、新潟県や広島県などの5つの店舗には「まちの保健室」が設置され、専門家による健康相談や、ヘルスケアに関するイベントの実施など、地域住民の健康な暮らしそのものを支える取り組みが進められています。今回は、株式会社良品計画の本社を訪ね、店舗を拠点として、医療や福祉の視点から暮らしを見つめ直すきっかけを作る「まちの保健室」の皆さんにお話を伺いました。

良品計画が目指す、自分らしく健やかに暮らせる社会

食品や衣料品、生活用品など、日々の暮らしを豊かにするさまざまな商品が並ぶ無印良品。一部店舗の中には、地域の人々の健康をサポートする「まちの保健室」が設置されていることをご存知ですか?

無印良品を運営する株式会社 良品計画(以下、良品計画)が目標として掲げている「感じ良い暮らしと社会」。その背景には、全国の地域が活性化し、そこに住む人々が地域に誇りをもって自分らしく健やかに暮らすことができる社会を実現したいという思いがあると、ソーシャルグッド事業部 まちの保健室担当 部長である長屋裕明さんは話します。

これまでも良品計画では、環境や生産者に配慮した素材選びによる“ものづくり”を行なうなど、創業当時から社会・環境問題に着目した経営が進められてきました。

近年では、地域に根差した活動がより強化され、店舗は地域の人々とともに地域課題を解決しながら、人々が集まり、地域が活性化し、産業が発展する、その起点になることを目指しています。

地域住民の不安や悩みに寄り添うために始まった

「まちの保健室」

こうした中、2021年7月に新潟県上越市にある「無印良品 直江津」内で始まったのが、「まちの保健室」という取り組みです。

店舗の一角にある「まちの保健室」で提供しているのは、主に4つのサービス。

1つ目は、薬剤師や看護師、管理栄養士などの専門家による健康相談で、日頃感じている不安や悩み、気になることを誰でも無料で相談できます。2つ目は身長・体重・肌年齢などを測定できる機器の設置、3つ目はウォーキングや和漢茶ワークショップなどヘルスケアに関するイベントの開催、そして4つ目は「まちの保健室」オリジナルの医薬品の販売です。「まちの保健室」には薬剤師が常駐しているため、自分の体調や体質に合った漢方薬を購入することができます。

この「まちの保健室」が企画され始めた2021年2月頃は、新型コロナウイルス感染症の蔓延が世界的に大きな問題となっていました。地域課題を解決する方法を模索していた長屋さんには、当時多くの人々が心身の“健康”に対するさまざまな不安や関心を抱いていたように感じられたと言います。

長屋さん

新型コロナウイルスの流行によって、多くの世代の人々がウイルス感染への不安や、外出自粛等によるストレスを感じていたと思います。それだけではなく、日本では依然として“高齢化”が各地の大きな課題です。多くの高齢者やそのご家族が、安心して健康に暮らし続けることができるかどうか、不安を抱えていると思います。そういった方々に対して、良品計画として何ができるかを考えてスタートしたのが「まちの保健室」です。地域住民の“健やかな暮らし”を支えるための情報や商品、サービスを提供することで、もっと地域の役に立てるのではないかという思いが、この取り組みのきっかけです。

そのようにして始まった「まちの保健室」ですが、当初はなかなか利用する人数が増えなかったそう。プライバシー保護のために、店舗の買い物スペースとの間はパーテーションで仕切られていたため、外からは何が行なわれているのかがわかりにくかったり、白衣を着たスタッフがいると心理的に利用するハードルが高くなってしまう問題などがその要因でした。

長屋さんをはじめ「まちの保健室」スタッフは、より多くの人に気軽に立ち寄ってもらえるよう、試行錯誤を重ねながら状況を改善していきました。

長屋さん

例えば、空間を仕切る大きなパーテーションを取り除いて、誰でもふらっと立ち寄れる開放的な雰囲気に変えたり、スタッフが着用する白衣を、真っ白なものから、無印良品のイメージに近いリネン生地のものに変えたりしました。それに加えて、肌年齢や野菜摂取度などを無料で測定できる機器を設置し、ゲーム感覚で自分の体の状態を知ることができるコーナーも作りました。このように工夫を重ねたことで、「まちの保健室」を訪れる方がだんだんと増えていきました。

当初のさまざまな問題を解決する中で意識したのは、無印良品を訪れる人々は、実際はどのような人なのかということだった、と長屋さんは言います。

長屋さん

最初は健康相談や薬局の併設など、医療というコンセプトを押し出して「まちの保健室」を始めましたが、実際に運営を進めていくと、無印良品の店舗に来るお客様が「まちの保健室」の前を通っているのだということに気付きました。体調があまり良くない方だけでなく、元気な方もいるのです。「まちの保健室」では、無印良品にいらっしゃるあらゆる方々の健やかな生活を広くサポートする場でありたいと思っています。

このように、地域に住むあらゆる“生活者”の健やかな暮らしを支えるために「無印良品 直江津」からスタートした「まちの保健室」は、2025年現在、広島県、大阪府、山形県にも広がり、計5店舗で展開されています。

“高齢者の孤立”“医療機関の混雑”⋯⋯

それぞれの地域が抱える課題に合わせた取り組み

地域が抱える健康、医療に関する課題は、それぞれの地域で異なります。そのため、「まちの保健室」ではその地域が抱える課題を設定し、それぞれの課題解決につながる取り組みを企画しています。

例えば「無印良品 直江津」がある新潟県上越市では、高齢者が外出したり地域活動に参加したりする機会が少なく、“高齢者の孤立”が問題になっています。そこで、「無印良品 直江津」で展開する「まちの保健室」では高齢者を含めて、住民同士が皆で一緒に取り組めるウォーキングや脳トレなどのイベントを、オープン当初から店舗内で活発に開催してきました。

2025年5月からは「うみまちのマナビヤ」と題して、工作や編み物、ボードゲームなど、幅広い世代が交流を楽しみながら参加できるイベントが毎日実施されています。「うみまちのマナビヤ」では、1カ月間のイベントの内容や日時が、学校の時間割のような表に記され、店舗のホームページやSNSなどで案内されます。このような工夫によって、いつ、どのようなイベントが行なわれるかという情報が一目でわかり、高齢者をはじめとする多くの住民の方々が、定期的に、そしてより気軽にイベントに参加できるようになっています。

薬剤師としての経歴を持ち、2024年から「まちの保健室」の運営を担当している笹原侑祐さんは、「うみまちのマナビヤ」でみられる地域住民同士のつながりについて、このように語ります。

笹原さん

「うみまちのマナビヤ」開始以降、参加者の間で「今日〇〇さんお休みするらしいよ」という会話が聞かれたり、違うイベントに参加している人同士、例えば高齢者と子どもが世代を越えて交流している場面が見られたりしています。子ども向けイベントの実施によって、親同士で子育て情報を共有し合っていることもあるようです。当初の目的である“高齢者の孤立”問題の解消だけでなく、より幅広い世代で地域の方々の交流が深まってきていることを感じています。

一方、「無印良品 グランフロント大阪」がある大阪府大阪市では、“医療機関の混雑”という都市部ならではの問題があります。地域の人々が病院に行きづらい、気軽に相談できる場所がないという地域課題を解決しようと、大阪の「まちの保健室」では、健康相談窓口を従来のものよりさらに拡充。多くの人が心身の状態について気軽に相談できる場所づくりを進めています。特に周辺のオフィス街で働く女性が抱えるさまざまな悩みについてもアドバイスできるよう、漢方薬や和漢茶の提案にも力を入れています。

このように、各地域で異なった取り組みが進められている「まちの保健室」では、新店舗でのオープンやイベントの企画などの場面において、各地域の行政と地域の課題を共有していると言います。

笹原さん

この地域には健康に関してどのような課題があるのかを、行政の担当者に聞きながら調査を行なっています。行政の立場からはアプローチしにくい課題があると、「では一緒にやりましょう」と提案して、協働イベントの実施などに取り組んでいます。イベントを開催すると、行政が把握している課題と一致した悩みを持つお客さんが非常に多いんです。行政と良品計画の連携によって、地域課題の解決に大きく近づけることができると実感しています。

それぞれの地域に住んでいる人の悩みや関心に合わせて、活動内容などを柔軟に変化させながら「まちの保健室」の運営が進められているのです。

より多くの地域に健康への取り組みの輪を広げる、

良品計画と済生会の連携

さらに、医療や福祉などのより専門的な視点から地域の健康課題に取り組むため、良品計画は2023年10月、社会福祉法人恩賜財団済生会と「インクルーシブ社会・感じのよい暮らしと社会の実現に向けた連携協定」を締結しました。

この連携協定のもと、福井県済生会病院内では、入院患者や病院を訪れた人のために、無印良品の定番商品や季節に合った商品を期間限定で販売するポップアップイベントが開催されました。

また、済生会前橋病院や神栖済生会病院、済生会中津病院など、各地の済生会施設と無印良品の店舗が連携した協働イベントも実施されました。無印良品を会場にすることで、普段は病院に行くことをためらう人に対しても、健康に関する不安や悩みを相談をしたり、専門家のアドバイスを受けたりする機会を「日常の何気ない買い物」の中に生み出すことができました。

特に、「まちの保健室」がない群馬県前橋市や茨城県神栖市では、健康について相談を受けたりアドバイスしたりすることができるスタッフがいませんが、連携協定をきっかけに、イベント開催時に済生会のスタッフが無印良品の店舗を訪れ、専門的な知識や技術を地域住民に提供することができました。

この連携は、「病院」「福祉施設」を地域に開かれた場へ、さらに「店舗」を健康づくりの拠点へと変化させ、地域全体で健康を支え合う事例となりました。長屋さんは前述の事例も参考に、より多くの地域の健康課題解決へとつながっていくよう、良品計画と済生会の連携を進めていきたいと考えているそうです。

長屋さん

「まちの保健室」については、今ある店舗で地域に根差した活動を着実に進めていくつもりです。一方、良品計画全体の取り組みとしては、長年にわたってさまざまな地域で医療福祉を提供してきた済生会との連携をさらに進め、それぞれの役割を明確にして、地域の健康課題に取り組みたいと思っています。今後も、それぞれの地域で生活するあらゆる人に向き合って、社会や地域の役に立つために無印良品ができることを試行錯誤しながら進めていきます。

新着記事

長屋さん

当社の主な事業は製造小売業ですが、ただモノを売って、商品が売れなくなったら撤退する、という無責任な方法では、当社自体がより良いものに発展していくことは難しいでしょう。無印良品がある地域が生き生きとした社会になるよう、私たちも関与していかなくてはならないと思っています。そのために店舗は、商品を販売するだけの場所ではなく、地域の人々が集まり関わり合える「コミュニティセンター」のような場所になれるよう運営を行なっています。