高齢化する利用者とともに――

障害者グループホームで働く看護師の役割

利用者の高齢化とグループホームで高まる看護師の必要性

「グループホーム」は障害のある人が、地域の中で自立した生活を送れるように生活上の相談や金銭の管理、入浴や排泄、食事の介助などのサービスを受けながら共同生活を行なう住居のことです。日中、利用者の多くは、就労継続支援(A型・B型)、生活介護などの事業所や一般の会社で働いています。かつては「自立訓練の場」としての性格が強かったグループホームですが、昨今、利用者の高齢化が進み、施設内での医療的ケアの必要性が増しています。その中で重要になってきているのが「看護師」の存在です。

熊本福祉センターの運営する済生会グループホーム事業所は、2004年に前法人から引き継ぐ形で開設。現在では90人の利用者が、14のグループホームに分かれて共同生活を送っています。

施設のルーツは、知的障害者を対象に日常生活や就労・技能習得の機会を提供し、自立に向けたサポートを行なう「知的障害者入所授産施設」や「通勤寮」。古くから熊本で「働く障害者」の生活の場としての役割を担ってきた

しかし、開設から20年が経過し、利用者の高齢化が顕著に。2025年現在、14のグループホームの利用者全体で、65歳以上の高齢者の割合は20.2%となっています。過去に65歳以上の利用者は、介護施設への移行が原則となっていた時期もあって、その間、グループホームの高齢化は若干緩やかになったものの、2012年からは一定の条件のもと介護施設との併用が認められるようになり、再び増加に転じています。

実際に14のグループホームでも、利用者の持病の悪化や生活習慣病の発症などにより医療機関への受診機会が増加、これらの対応が大きな課題となっていました。2004年の開設当初、4つのグループホームに対して1人だった看護師では対応しきれない状況となりました。

このような背景から、利用者の生活や治療方針などに関する意思決定を医療的な立場からサポートし、支援の質を向上させることを目的に、看護師を増員。現在では、4人の看護師が14のグループホームを巡回することで利用者の体調急変時にも迅速な対応が可能になっています。

看護師は、障害者と医療機関をつなぐ架け橋

現在、14のグループホームでは、合計63人の利用者が医療機関を受診しており、うち32人の定期受診、また、検査や結果説明時など、利用者の希望に応じて月70~90件もの通院に看護師が同行しています。

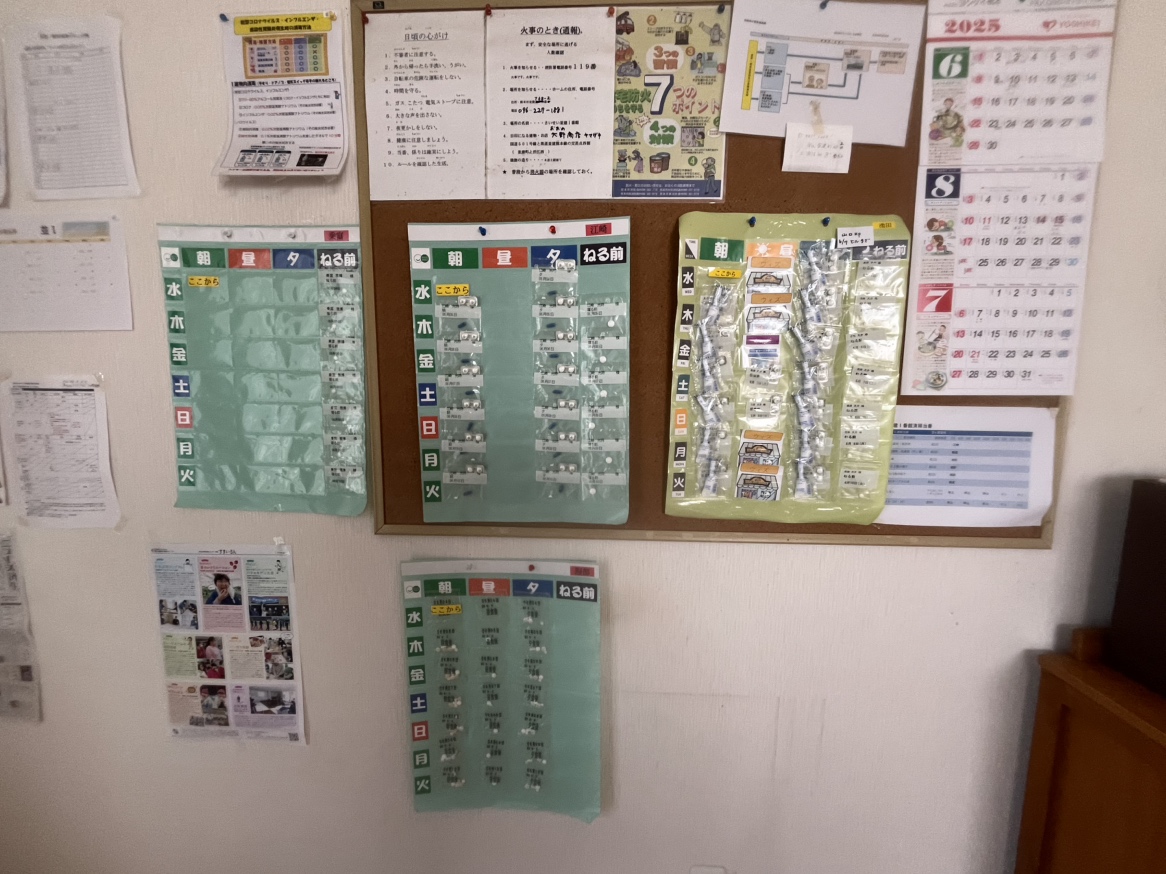

服薬管理も看護師の大切な業務です。利用者の自立度や希望に応じて、全管理、1週間ごとのカレンダー管理、ケースによる管理など、個別でのきめ細やかな対応を行なっています。風邪などで一時的に薬が増えた際には、自己管理が可能な方でも同じタイミングで服用する薬をひとまとめにしておくなどのサポートもしています。

また、特に知的障害のある方の中には、「頓用(症状が出た時に服用する)」「適宜塗布」「適宜点眼」といった医師の指示を理解することが難しかったり、タイミングを自分で判断できず、不安を感じてしまうことも少なくありません。そのような場合は巡回頻度を増やしたり電話で確認したりしながら、適切なタイミングを利用者に伝えています。

利用者の障害特性に応じて、服薬ケースやカレンダーなどを利用して内服管理を行なう

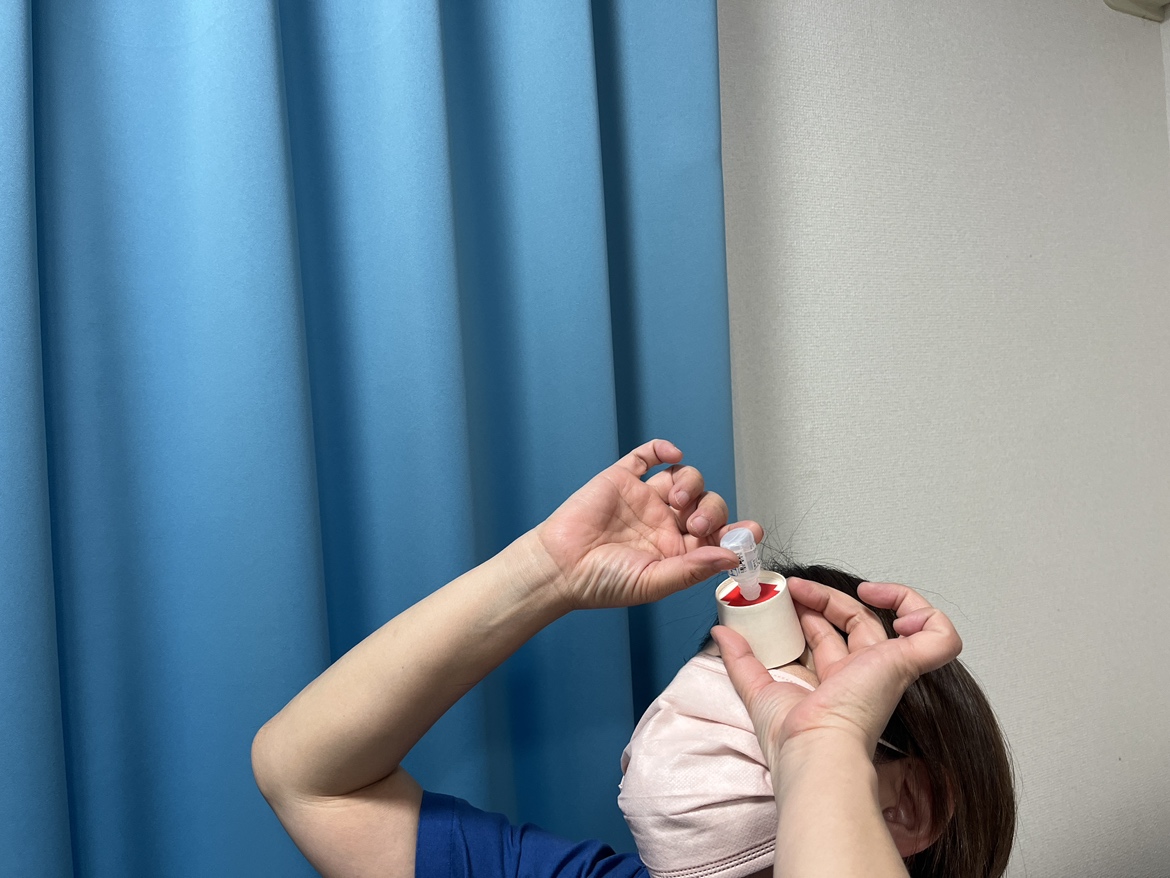

服薬管理と並行して、利用者の自立度を上げる支援も行なっています。例えば、自身で目薬を点眼できない場合、丁寧に話を聞くことで、本質的な原因が“目薬の先端が眼球を傷つけるのではないかという恐怖感”であることに気づき、それを和らげるサポートをすることで、自分自身で自立的に投薬が行なえるようになります。その利用者は、市販品補助具は本人のお金を使いたくないというこだわりがあったため、目薬と目に一定の距離を保てる簡易的な補助具を作成し、3日間の練習を経て、一人で目薬をさせるようになったというケースもありました。

点眼が苦手な利用者でも点眼ができるよう、看護師らが身近な紙コップで補助具を手作りした

グループホームの看護師は、さまざまな支援を行なう上で、基本的な医療スキルだけでなく、知的障害についての深い知識と、個々の特性を理解する視点が不可欠です。声に出して自身の感情を表現することが難しい利用者に対しては、ジェスチャーを使ったり、言い回しや表現の癖などを、日頃のコミュニケーションを通して正しく理解することで、体調の些細な変化に気づくことができるようになります。

看護師以外の支援員も、医療的ケアを習得するために

熊本福祉センターはグループホームの運営において、看護師の増員だけでなく、その他の支援員が医療的知識など習得できるよう、研修などにも力を入れています。

看護師が中心となって、グループホーム内の日常の医療的ケアや高齢者がかかりやすい流行性疾病への対応などを学ぶ研修会を継続的に実施。支援員それぞれが担う通常業務との兼ね合いも考慮しながら、2024年度からは毎月テーマを変え、短時間で複数回にわたる参加型の研修会を行なっています。

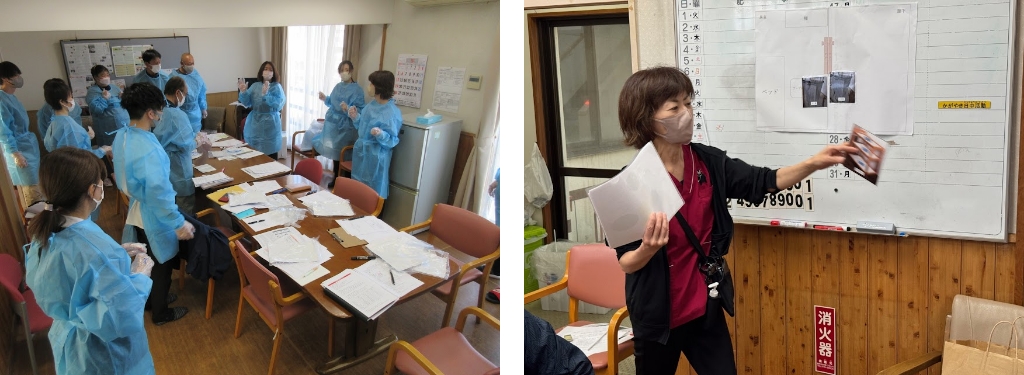

直近1年間で実施された研修には、「感染防護用ガウン(PPE)ガウン着脱実践」「手洗いキットを使った手洗い消毒法実践」「感染発生時対応3択クイズ」「嘔吐物処理デモ・一部実践」など、実践的な内容が多く含まれています。

PPE着脱実践(左)、グループワーク形式で感染時における適切な対応物品の配置確認(右)。参加した職員からは、「必要になったときに落ち着いて対応できた」「実践型の研修は身につく」「直後に嘔吐処理があったので役立った」といった声が聞かれた

看護師が描くグループホームの展望と地域社会との共生

熊本福祉センターでは、「さらにきめ細やかな健康管理の充実」を目標に掲げ、今後は口腔衛生への取り組みを強化。歯や口の衛生管理は、感染症予防や食生活改善など、全身の健康と密接に関わっており、利用者の生活の質向上に不可欠であるとして、全国の介護施設を中心に注目されている取り組みです。

高齢化が進む社会において、グループホームでの「きめ細やかな医療的ケア」、また、そういったケアができる職員を少しでも増やしていくための取り組みは、障害のある人が地域で自分らしく生活し続けていくために、ますます重要になりそうです。

(機関誌「済生」2025年7月号 「交差点」より)

新着記事