チーム医療で支え生活を守る

こつこつと予防と治療!

二次性骨折を防ぐ長崎病院の“骨折リエゾンサービス”

寝たきりやひきこもりの恐れもある高齢者の骨折

「骨折」は、骨の弱い高齢者にとって時に深刻な事態を招きます。日本では、1000万人以上が骨粗鬆(しょう)症に苦しみ、65歳以上の3人に1人が年間1回以上転倒を経験。この転倒により、年間約25万人もの人が大腿骨を骨折しています。大腿骨は、体重を支えたり歩いたりするときに重要な役割を果たす、人間の骨格の中で最も長い太ももの骨で、骨折した場合約20%の人が1年以内に命を落とし、元の生活に戻れる人は半数以下といわれています。

大腿骨の骨折によって、寝たきりやひきこもりといった深刻な状態に陥ることも多く、運動機能の低下や持病の悪化、合併症の発生などにもつながる恐れがあります。さらに、骨が丈夫でない高齢者は、一度骨折をすると、患部をかばって生活することで他の骨に負担がかかり、次々と骨折を引き起こす「骨折ドミノ」と呼ばれる状態になってしまう場合もあります。

このように、高齢者の骨折、特に大腿骨骨折は、本人とその家族の生活に大きな影響を及ぼします。高齢化が進む日本では、大腿骨骨折の発生件数は今後も増加していくと考えられています。医療機関が骨折の予防と治療の両面から患者を支えることは、多くの地域住民の健康と生活を守ることにつながる、重要な取り組みなのです。

こうした状況の中、日本骨粗鬆症学会は、大腿骨近位部骨折の再骨折予防のための評価や治療についてのガイドライン*¹を作成し、全国の医療機関に向けて充実した骨折治療や予防の実施を呼びかけています。

*¹ 骨粗鬆症リエゾンサービス(一般社団法人 日本骨粗鬆症学会)

骨折後の早期回復のために 搬送から48時間以内の治療体制

1938年の設立から長崎市の医療を支えてきた「済生会長崎病院」

済生会長崎病院は、このガイドラインに則り、骨折による寝たきりやひきこもりを防ぎ、患者やその家族が安心して自分らしい生活を送れるよう、多角的なサポートを行なっています。

大腿骨骨折のような重篤な骨折においては、手術までの時間が患者の予後に大きく影響します。長崎病院では、2023年度に実施した200例の大腿骨近位部骨折の手術のうち、92%が病院到着から48時間以内に行なわれました。第一に迅速な手術を行なう体制を構築することにより、患者の身体的・精神的な負担を最小限に抑えながら、元の生活への復帰を最大限に支援しています。

多職種チームで二次性骨折を予防する「骨折リエゾンサービス」

大腿骨骨折手術を受けた患者の二次性骨折を効果的に予防するため、長崎病院では「骨折リエゾンサービス(FLS:Fracture Liaison Service)」が始動しました。“リエゾン”とはフランス語で「連携」「橋渡し」という意味を持つ単語で、骨折を経験した患者に対し、多職種が連携して骨粗鬆症治療の開始から継続、そして転倒予防までを総合的にサポートする取り組みです。

2024年10月に発足した「FLSチーム」は、整形外科医、内科医、薬剤師、看護師(病棟、外来、手術室)、リハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)、管理栄養士、診療放射線技師、社会福祉士、事務員といった、さまざまな分野の専門家で構成されています。また、看護師3人からなる「FLSコーディネーター」が、対象患者の選定や転院先等の調整など患者への対応全般を担当し、スムーズな連携をサポートしています。

FLSチーム立ち上げ時の院内カンファレンスには、さまざまな分野の専門家が参加

チーム内の多職種が連携し、大腿骨近位部骨折の手術を受けた患者に対してサルコペニア(筋力低下)評価、認知機能評価、転倒リスク評価、運動機能評価、そして薬物療法の適正化に関する評価といった多角的な視点から、再骨折のような二次リスクを防ぐための評価を実施します。これらの評価結果に基づき、速やかに骨折予防を見据えた薬物治療を開始し、骨粗鬆症治療と並行して継続的なフォローアップ(経過観察)を行なっています。

各職種が連携し、大腿骨骨折手術後の患者へのきめ細やかなサポートを実施している

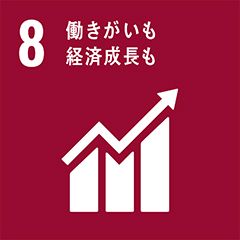

無理なく継続をサポート! 『“だいたいこつこつ”手帳』

大腿骨近位部骨折の手術を受けた患者へのフォローアップでは、長崎病院独自の『“だいたいこつこつ”手帳』が活用されています。手帳内の「経過票」には、患者の服薬状況、転倒の有無、骨の状態に関する検査結果などを詳細に記録することができ、患者の状態を「見える化」することができます。外来受診時にはこの手帳を持参してもらい、医師や看護師との情報共有などに役立てられます。

(『“だいたいこつこつ”手帳』より)

手帳の名前には、発案者・衛藤正雄院長の「“だいたい”でいいから、“こつこつ”やっていこう」というメッセージが込められている

また、手帳では骨粗鬆症の検査方法や、複数の治療薬の特徴、用法などについて、わかりやすく解説されています。加えて、骨粗鬆症の進行や再骨折を防ぐために不可欠な、バランスの取れた食事、適度な運動による骨細胞の活性化など、骨をつよくするためのさまざまな生活習慣もまとめられており、「骨の教科書」としても機能しています。

このように、『“だいたいこつこつ”手帳』には、患者が骨粗鬆症への理解を深めながら、治療や服用を継続できるようなさまざまな工夫が施されています。患者自身が無理なく、そしてこつこつと治療や生活習慣を続けられるよう、手帳を活用しながらサポートが行なわれ、二次性骨折の予防につなげているのです。

骨折予防で、高齢者が自分らしくいられる地域に

FLSチームを立ち上げて半年余りが経過しましたが、長崎病院はすでにさらなる目標を設定。来院から48時間以内の手術実施率を92%から95%へ、骨粗鬆症治療介入率を25%から80%へ、そして外来フォローアップ率を33%から80%へと引き上げることを目指しています。チームのスタッフからは、「患者が継続できる治療を提案していきたい」(医師)、「外来受診の患者とも関わる時間をつくり、患者のモチベーションを上げたい」(看護師)など意欲的な声が聞かれています。

骨折を原因とした寝たきりやひきこもりのリスクから人々の生活を守るためには、医療機関による綿密なサポート体制が重要です。これからも、高齢者やその家族が安心して自分らしく生活できるよう、FLSチームを中心とした、長崎病院の高齢者の骨折問題への取り組みは続きます。

多職種49人が参加した院内研修会では、骨粗鬆症に関する知識やFLSの重要性が共有された

(機関誌「済生」2025年6月号 「交差点」より)

新着記事