食品廃棄をなくし、すべての人に食のセーフティネットを

まだ食べられるのに廃棄される食品

つくってから1時間もしないうちに廃棄されるハンバーガー。賞味期限の2時間前には売り場から姿を消すコンビニ弁当。この国では、本来食べられるにもかかわらず、さまざまな理由で膨大な食料が毎日捨てられています。賞味期限切れによる廃棄のほかにも、食品メーカーから出荷する際の包装や梱包の不備(缶詰のへこみ、段ボール箱の破損など)、商品の売れ残りや在庫過多など、廃棄には中身に全く影響のないものも含まれています。一般消費者の目に見えないところで行われる廃棄は想像をはるかにしのぐ量でしょう。さらに生産地にさかのぼれば、規格サイズ外や見栄えが悪いという理由だけで、流通ルートに乗らず処分される野菜・果物が山ほどあります。

(Photo by Natsuki Yasuda / studio AFTERMODE)

農林水産省が発表した2014年度の日本の食品ロス年間総量の推計は621万トン。国民1人1日あたりの食品ロス量は茶碗約1杯分のごはんの量(約134g)に相当します。「まだ食べられるのに」「いくらなんでももったいない」と誰しも思います。世界に目を転じれば9人に1人が飢えているといいます。しかし、大量消費・大量廃棄の悪しき連鎖に組み込まれた私たちは妙案を出せず、時折り後ろめたさを感じつつも飽食に甘んじています。小学生でも気づくこの途方もない矛盾を、ボランティア精神をもって解決しようとする集団があります。それが日本初のフードバンク「セカンドハーベスト・ジャパン」(東京都台東区、NPO法人)です。

年間10億円の食品ロスを防ぐ

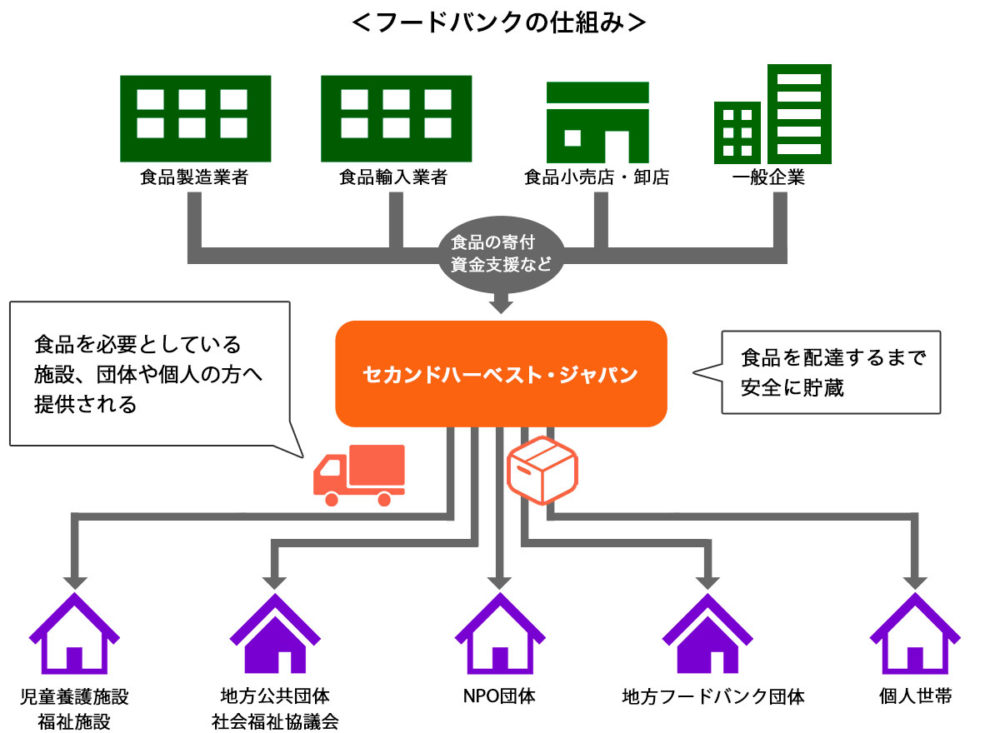

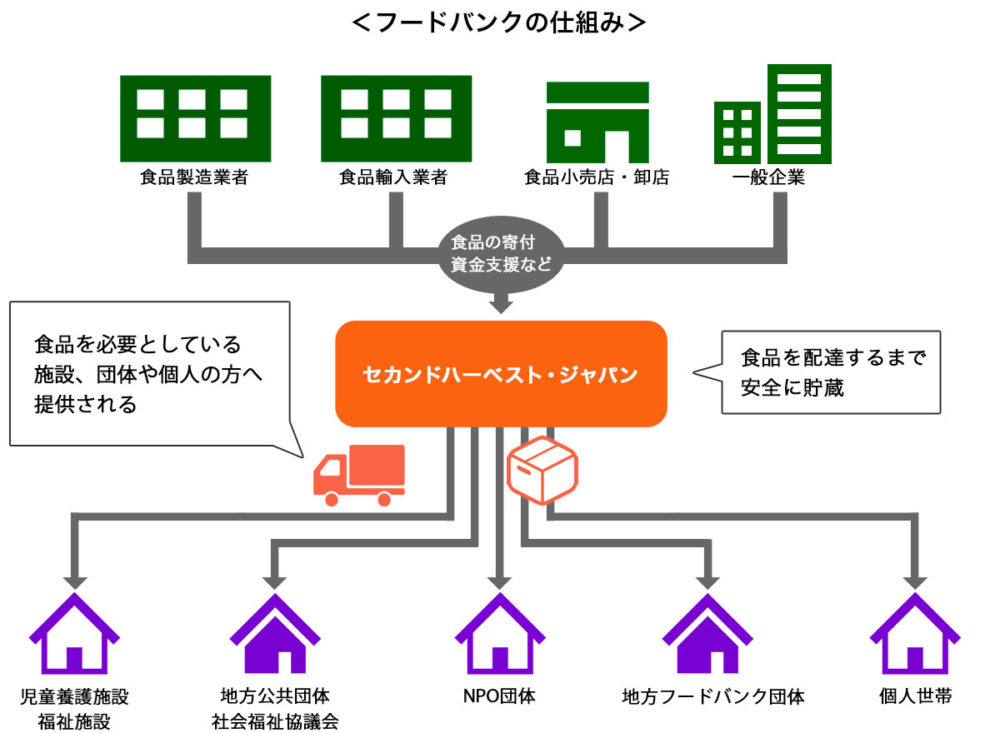

その活動を紹介する前に、日本ではまだなじみの薄い「フードバンク」の説明をする必要があります。フードバンク=食料銀行の直訳から、災害時の食料備蓄機関などを連想する人もいるでしょう。セカンドハーベスト・ジャパンによれば、フードバンクとは「食品メーカーや農家、個人などから、まだ十分食べられるにもかかわらず、さまざまな理由で廃棄される運命にある食品を引き取り、それらを児童養護施設の子どもたちやDV被害者のためのシェルター、さらに路上生活を強いられている人たちなどのもとに届ける」活動のこと。いうまでもなく営利を目的としません。食材調達や食品加工にかかるコスト、施設や個人宅への宅配料金、職員の給料などの大半はフードバンクに寄せられる「寄付」によってまかなわれています。

NPOの社会福祉活動にはおのずと限界があり、あまり多くの成果は期待できないものですが、数字を聞いて驚きました。セカンドハーベスト・ジャパンが法人化して本格的活動を開始したのは2002年。この年の食品取扱高は30トンでした。それが2016年の実績は2,116トンまで増えています。これを無償でなく購入したと考えたときの金額換算は約7億円、これに廃棄コストをあわせると、9億円以上の出費を防いだことになります。食品を提供する企業・団体も2002年のわずか2カ所から、2016年末には1,158カ所にまで増えました。その後も増え続け、現在その数は1,500に届こうとしています。

賞味期限切れの食品は受け取らない

セカンドハーベスト・ジャパンの活動拠点は、東京・浅草橋の問屋街の一角にあり、秋葉原に向かう山手線に沿って点在します。見かけは事務所というより、倉庫、もしくは作業場です。そこには、食品メーカーなどから寄付された食品の段ボール箱がうず高く積まれ、大きな作業テーブルをボランティアが囲んでいました。梱包を解き、選別・仕分けし、宅配用の段ボールに詰め込んでいきます。食品といっても缶詰め、加工食品、袋物のお菓子が中心です。寄付される食品について、広報担当の方に伺いました。

「食品はなんでもいいというわけではありません。企業から事前に寄贈申込書をお送りいただいたうえで受け入れの可否、引き取り可能な分量、受け入れ先を決めています。賞味期限の記載がない商品や、賞味期限切れの商品はいただけません。これは個人としての寄付についても同じです。一番欲しいのは、主菜になるような野菜や魚の缶詰でしょうか」

段ボールに詰められた食品は、全国の食料を必要としている人たちに届けられる

もう一つの現場、箱詰め作業の事務所から10分ほど歩いたビルの1階では、学習支援施設向けのお弁当づくりが行なわれていました。箱詰めの現場もこの調理場も、職員やボランティアの半数が外国人であることが、普及度が今一つの日本のフードバンクの現状を示しているように思えました。ユニークなのは、“時間の寄付(最短2時間半から)”も歓迎していること。フードバンクの活動はボランティアの協力なしには成り立たちません。空いている時間や、作業能力の提供も、ここでは立派な寄付行為となります。例えば配送、食品パッケージづくり、炊き出し、事務作業など、手伝える仕事はいくらでもあるのです。

児童養護施設に届ける場合は大きなパーティー用のプレートを使うこともあるのだとか

取材中にも、テレビ東京の『カンブリア宮殿』(2017年12月に放映)を見て駆けつけた中年夫婦がいました。今日が初めてで会社休みを利用してきたといいます。箱詰め作業を指示された2人は、10分後には全く違和感なくテキパキと作業をこなしていました。セカンドハーベスト・ジャパンを動かしているのは、こうした社会参加意識が強くフットワークのよいボランティアたちです。

ホームレス、児童養護施設、シングルマザー、DV被害者

セカンドハーベスト・ジャパンの活動を整理してみましょう。主な活動は4つ。まずは「ハーベストキッチン」、寄贈食品を調理して生活困窮者に温かい食事を提供する活動です。行政やNPOと連携し、ひとり親世帯や学習支援施設にお弁当を配布するほか、上野公園の決められた場所で毎週土曜日に炊き出しを行ない、1回につき300~400食を届けています。第2の活動「ハーベストパントリー」は、経済的困窮により十分な食事をとれない状況にある個人・家族に、直接食品を提供する活動です。宅配便で食品パッケージを届ける、浅草橋の事務所などセカンドハーベスト・ジャパンの食品配布拠点に来てもらい直接手渡す、隅田川沿いの“出張”拠点で食品を配布する、の3つの方法があり、年間1万世帯以上に食品を渡しています。フードバンクの活動はその時々の社会状況を映しています。失業または不安定雇用により十分な収入を得られない人たちのほか、日本に住む難民や外国人シングルマザーなどに対するセーフティーネットの役割も担っています。

取材中にも、食糧支援の紹介(案内)状を持った外国人女性が、カートを押しながら訪ねてきました。「無制限にお渡しすることはできないので、初回は名前と住所を書いてもらいます。2回目以降はなんらかの、例えば自治体の生活支援相談窓口などが発行した紹介状を持ってきてもらうようにしています」(広報担当者)。

食料を必要としている人が直接受け取るための拠点を今後はもっと増やしていきたいという

(Photo by Natsuki Yasuda / studio AFTERMODE)

上野公園で行われた炊き出しの様子

第3がフードバンク活動。食品加工工場をはじめ輸入業者、卸業者、スーパー、農家、個人などから、まだ十分食べられるにもかかわらず廃棄される食品を引き取り、これらを必要とする人たちのもとに届ける活動です。届けられた食品の品質をチェックし、何がいつ、どこにどのくらい配布されたかが確認できる、QRコードを用いた記録システムも持ち合わせています。埼玉県八潮市の新拠点では冷蔵・冷凍設備も拡充しつつあります。こうして安全が確保されたうえで、NPOや福祉施設、児童養護施設の子どもたち、DV被害者のためのシェルター、教会などに配付を行なっています。

第4が、啓蒙活動です。フードバンクは、日本ではようやく本格的活動が始まったところで、その実態を知る人は限られています。日本にフードバンクの活動を根付かせるため、全国各地で説明会や講演を実施するとともに、フードバンク設立を目指すグループや福祉施設との連携を図っています。これらの啓蒙活動が、やがては政策提言につながることを目標にしているといいます。

1人のアメリカ人が始めた

フードバンクの起こりはアメリカです。セカンドハーベスト・ジャパンの詳述がある著書『貧困と飽食のあいだで フードバンクという挑戦』(大原悦子/岩波書店)によると、1967年、アリゾナ州に誕生した「セント・メアリーズ・フードバンク」が最初だといいます。自身も生活に窮し、スープキッチン(生活困窮者のための無料食堂)でボランティアをしていたジョン・ヴァンヘンゲルが、10人の子どもを抱えるシングルマザーの「食べ物にも銀行のようなところがあれば」という言葉にヒントを得て始めました。セント・メアリーズは、倉庫を提供した教会の名前にちなんだといいます。こうした慈善・社会福祉活動はキリスト教布教の一環として行われるケースが多数です。

セカンドハーベスト・ジャパンの創設者も1人のアメリカ人です。マクジルトン・チャールズ、54歳。彼は、なぜ日本という異国の地で、食に困った日本人を救う活動を始めたのでしょうか。

創設者のマクジルトン・チャールズさん

創設者はホームレス経験者

これを説明するのは簡単ではなく、彼の波乱に富んだ人生も大きく関与しています。「前述の本に詳しく書いてあるから読んでよ」とチャールズも言うので、『フードバンクの挑戦』からかいつまんで説明します。チャールズはアメリカ中西部ミネソタ州で育ちました。父は労働安全衛生学の研究者、母は社会福祉法人で働いていました。子だくさんのうえ、州政府から絶えず里子を引き受け養育していた環境で育ったため、幼少期はいつも腹をすかしていたといいます。学生時代は不良で落ちこぼれでした。その反動か、高校を卒業すると規律の厳しい海軍へ。日本に根を下ろしたのは、退役後の1991年、ミネソタ大学の交換留学生として上智大学に留学してからです。

大学に通いながら、下宿先の修道院があった関係で日雇い労働者の街・東京の山谷で暮らします。この環境が彼を覚醒させたと考えられます。隅田川で自ら1年以上も段ボールを住処とし、ブルーシートの家から出勤して英語を教えていたという“異色”の経歴を持っています。2001年、山谷で炊き出しに使うコメを寄付などで集めようという動きが生まれ、代表の1人に選ばれたのがフードバンクを起こす直接のきっかけとなりました。

お腹をすかせなくて済む社会に

このような半生を送ってきたチャールズ。宗教心とか、慈愛の精神とか、社会奉仕だとか、弱者救済という言葉さえどこかよそよそしく、フードバンクを日本に創設した本当の理由にはならない気がします。強いて答えを求めるなら、次の1節でしょう。少々長いですが、そのまま引用します。

「ぼくはアメリカ人だけど、いま日本で暮らしている。自分が住んでいるところを、自分が住みたい、娘が住みたい、と思える社会にするために、できることをしているだけなんだ。どんな社会に住みたいかって? それは人がおなかをすかせなくて済む社会。食べ物が、必要な人に届く社会だよ」

「自分がいいことをしている、とか社会に役立つことをしているなんて、全く考えていないし、人からそう見られたくもない。食べ物がある。それを必要としている人がいる。その間をつないでいるだけ。これがぼくにとっても、楽しいんだ」

チャールズさんはフードバンクにかける思いを、熱く語ってくれた

チャールズがフランクで、エネルギッシュで、熱い情熱の持ち主であることはすぐにわかります。そんな彼の表情がフラストレーションで曇ることがありました。積年の課題について語るときです。

「一番の問題は資金難です。寄付してくれる企業は1400社を超えましたが、外資系企業が7割以上を占めます。日本の企業にもっと支援してもらわないと、私たちが継続的に活動を続けるのは厳しいです。あとは行政の協力がなかなか得られないこと。食料に困っている人がどこにいるのか、地域ごとの具体的な情報は行政が持っているはずなのに、なかなかうまく連携できない。せめてフードバンクのパンフレット1つ置かせてもらいたいのですが、それもダメだといわれることが多いから」

フードバンクの発展を妨げる要因はわかっているのに、なかなか解決の道は見えてきません。発祥の地アメリカがメジャーリーグ・ベースボールだとすれば、日本はまだ原っぱでキャッチボールを始めたところ──まだそれほどの開きがあるといいます。

東京2020:10万人プロジェクトを展開

セカンドハーベスト・ジャパンは、現在、「東京2020:10万人プロジェクト」を展開しています。このプロジェクトの目的は、東京オリンピックが開催される2020年までに、企業、行政、NPO、宗教団体などとの協働により、「食べ物に困ったとき、住まいの近くに食品がすぐに受け取れる場所=ピックアップ拠点」を築くこと、つまりは“フードセーフティーネットのある社会”を構築することです。2020年の1年間だけで、東京都内の10万人に対し、「生活を支える十分な食べ物」を渡すことを目標としているといいます。

「警察や、病院、消防署のように、あなたの住む地域にいつでも食品を受け取れるピックアップ拠点を、最低でも75拠点設ける必要があります。もちろん目標実現のためには、皆さん一人一人の支援も欠かせません」と、チャールズは寄付による幅広い支援を求めました。セカンドハーベスト・ジャパンのホームページでは、寄付やボランティアの応募もすぐにできます。趣旨に賛同された方は、まずはだれにもできる「時間の寄付」から始めてはいかがでしょうか。

余っている食べ物を生活困窮者へ届けるフードバンク活動。その誕生から、現在日本で広がっている活動などを詳しく紹介している本です。

ユダヤ人としてアウシュビッツに囚われ、奇蹟的に生還した著者が強制収容所での体験を記録した作品です。

新着記事