特別養護老人ホームである淡海荘が

ショートステイでも、在宅でも、“看取り”ができる理由

「生活の場」としての特別養護老人ホームでの看取り

滋賀県南部に位置する栗東市。美しい田園地帯に佇む特別養護老人ホーム淡海荘は、県下初の特養として1967年に開所。高齢化による多死社会の到来に備える形で、全国で介護保険における看取り介護加算が創設されたことに伴い、2010年から入所者の看取りケアを行なうようになりました。

特養における看取りケアとは、老衰や持病の悪化など回復の見込みがない状態の入所者に対し、延命治療などを控え、自然な形で最期を迎えられるよう、身体的・精神的なケアを行なうこと。淡海荘の場合、済生会滋賀県病院の医師と、淡海荘に勤務する看護師、ケアマネジャー、生活相談員、介護福祉士、理学療法士、管理栄養士が連携し、入所者が安らかな時間を過ごせるようサポートしています。

淡海荘で事務などを担当する課長の永原聡さんは次のように話します。

社会福祉士・介護支援専門員の資格を持つ、淡海荘課長の永原聡さん

「近江富士」と呼ばれる三上山を望む田園地帯にたたずむ淡海荘

多様な専門職で支える看取り

淡海荘では、各専門職が連携し、入所者の「その人らしさ」を尊重した看取りケアを提供しています。それぞれの役割について見ていきましょう。

生活相談員

遠藤百虹(ももこ)さん

看取りケアにおいて私は、入所者や家族の不安、希望を丁寧に聞き取り、淡海荘の看取りケアの内容について詳しく説明します。利用者の入所時には、本人や家族のご意向をスタッフに正確に伝え、その人の生活歴、趣味、好きな食べ物などをアセスメント。看取り期になっても情報共有がスムーズに行なえるよう努めています。

ケアマネジャー・管理栄養士

安原邦子さん

私は、ケアマネジャーと管理栄養士の双方の立場から入所者の看取りケアを行なっています。ケアマネジャーとしての役割は、家族や本人がどのような最期の時間を過ごしたいのかを丁寧に聞き取り、それに沿ったケアを提供できるよう多職種と調整しています。また栄養士としては、利用者が「食べたい」、家族が「食べさせたい」という思いを大切にし、最期まで好きなものを口にできるよう支援します。また味覚だけではなく、例えば、お好きだった桃の香りを嗅いでいただいたり、産毛の感触を楽しんでいただいたりすることもあり、一人ひとりの五感にはたらきかけるケアを心がけています。

看護師

中出たけみさん

看取り期における入所者さんの身体的・精神的な苦痛を緩和し、穏やかに過ごせるように支援するのが、看護師としての私の役割です。痰の吸引など医師の指示に基づく医療行為をはじめ、投薬の管理や日々の健康チェックなどを行ないます。また入所後の家族への連絡役を担うのも看護師の仕事。入所者や家族との密なコミュニケーションを通じて、家族が悔いを残さないよう、共に支える姿勢を大切にし、最期まで家族がしたいことをサポートしています。

介護福祉士

八尋拓馬さん

私たち介護福祉士は、入所者が人生の最期を迎える際に、主に生活面でのケアを行ない、穏やかに最期を迎えられるように支援します。看取りケアの現場では、入所者の体力や機能の低下があるなかで、介護職と看護師との連携は特に大切で、顔色や普段との反応の違い、移動時の変化などを随時共有。バイタル測定などから判断してケアに反映させています。特に看取り期には、頻回に巡回を行ない、利用者を決して一人にさせないという意識を淡海荘の全スタッフに伝えています。

大阪府の介護施設から移り、2020年から現在まで淡海荘で生活するОさん(中央)。取材では、二人の娘さんに、淡海荘に入所することを決めた理由をお伺いすることができました。

淡海荘には長女(左)と次女(右)が週替わりで訪れているという。取材ではお母様の好きな音楽を一緒に楽しんでいる様子も見られた

娘さん:当時の主治医から「全ての特養が看取りができるわけではない」と聞き、看取りケアができる施設を探していたところ、淡海荘さんのことを知りました。決め手になったのはスタッフのみなさんの明るい対応です。入所後も、母に手厚い介護を行なっていただくだけでなく、母の様子をこまめに連絡してくれて。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

組織全体で培われた看取りケアのノウハウ

これまで15年にわたり入所者の看取りケアを行なってきた淡海荘では、対応を円滑に進めるための独自のノウハウを蓄積してきました。そのひとつが済生会滋賀県病院との連携です。

現状、看取りケアを受けられる施設であっても、医療依存度が高い入所者の急な体調変化の際は、病院への入院が必要となる一方で、2023年11月に厚生労働省が実施した介護給付費分科会では、近隣の協力医療機関との連携体制が十分に機能していない高齢者施設が多いことが指摘されました 。例えば、約半数の高齢者施設が、協力医療機関と休日・夜間などの対応について、最後に確認したのは施設の設立時であり、定期的な確認が行われていない状況が明らかになっています 。また、特別養護老人ホーム全体では、協力医療機関による緊急時の対応が「あり」と回答した割合は23.2%に留まっています 。

そういった中、淡海荘では、嘱託医師が隣接する済生会滋賀県病院の医師であることはもちろん、病院から淡海荘へ移って来られた入所者の情報を、担当していた医師・看護師などから直接聞き取ることができます。それにより、家族の意向や容態の詳細を踏まえた、施設での過ごし方を提案できるといいます。

左から特養淡海荘、滋賀県済生会看護専門学校、済生会滋賀県病院。他にも、介護老人保健施設ケアポート栗東も隣接する

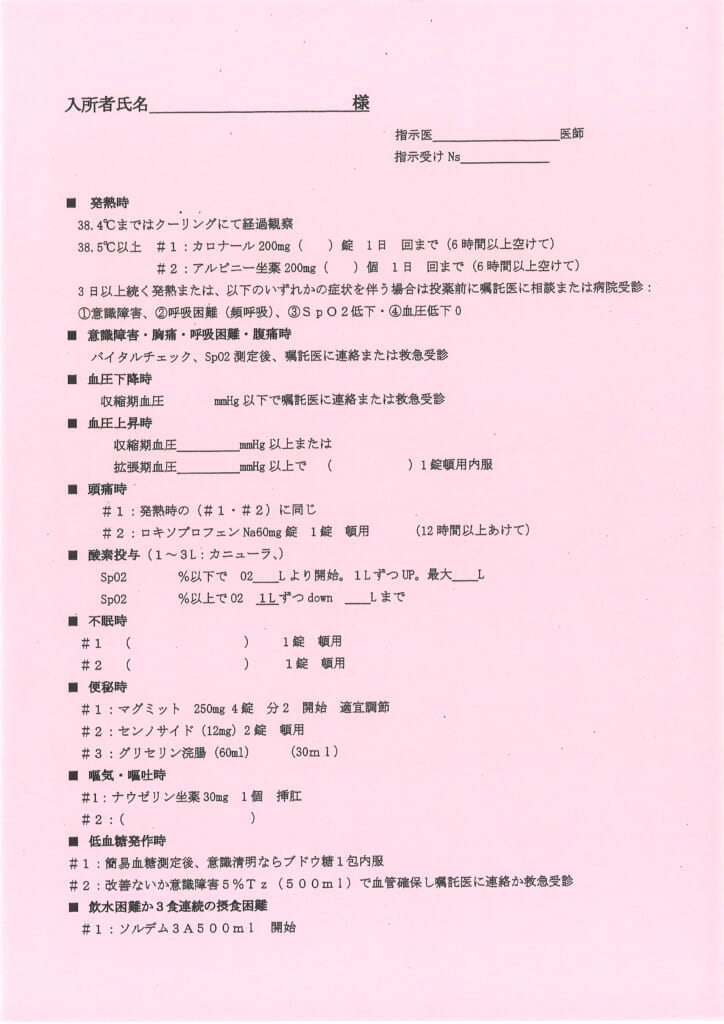

また、事前に医師から入所者の既往歴に基づいた、急な体調変化への対応指示(ピンク指示)を受けているため、夜間などに利用者の状態が悪化した場合であっても、酸素投与や点滴、痛み止めといった処置を迅速に行なうことができます。これも日々病院と密に連携をしている淡海荘ならではの大きな強みだといえます。

入所者の急変時に対応するための指示が記載された「ピンク指示」

現場での対応も15年のうちに成長してきたと話すのは、看護師の中出さんです。

2009年から淡海荘に勤め、2010年の看取りケア開始時から携わってきた中出さん

中出さん:看取りケア開始当初は、介護職の不安を解消し、ケアの質を均一にするために、食事量や排泄回数、ケア内容などを記録する巡回チェックリストを細かく運用していました 。日々の話し合いや情報共有、継続的な学習を通じて、介護職一人ひとりの意識が高まり、今ではチェック項目が少なくても質の高いケアができるまでに成長しました。画一的でマニュアル的なケアではなく、一人ひとりに合った柔軟なケアができる体制になっていると感じます。

在宅・ショートステイにも活かされる近隣施設との協力体制

「ショートステイ」は、介護されている家族の方が、病気や旅行、介護疲れなどの一時的に介護ができない時やご利用者の気分転換などの目的で施設に数日宿泊していただくサービス。淡海荘では自宅まで送迎も行なう

医療機関との密な連携や現場スタッフのスキルアップを通じて、入所者により充実した看取りケアを提供する淡海荘。近年取り組んでいるのが「ショートステイ(短期入所生活介護)における看取りケア」です。

ショートステイは、元来、介護が必要な高齢者が短期間、施設に宿泊して介護や日常生活の支援、機能訓練などを受けられるサービスです。一方で、利用者や家族からはショートステイでの看取りケアを希望するニーズがあるものの、近隣の協力医療機関との連携体制が十分に機能していないことを理由に、受け入れを断念する施設が多いのが実情です。

永原さん:淡海荘では、「誰一人取り残さない」という考えのもと、看取りが近い場合であってもショートステイの受け入れを断らないことを徹底しています。ショートステイ利用者の場合でも、かかりつけ医と連携し、利用者の状態を記した書類を作成してもらうことで、急変時でも済生会の医師が速やかに対応できるような体制を整えています。

また、入所者や家族の中には「人生の最期は自宅で」と、在宅での看取りを希望する声もあります。「そうした思いにも、淡海荘は応えるようにしている」と、生活相談員の遠藤さんは話します。

淡海荘から在宅での看取りへ移行する際、地域関係者との情報共有を行なう生活相談員・遠藤さん

遠藤さん:入所者や家族が淡海荘ではなく、自宅で最期を迎えることを希望する場合は、滋賀県で済生会が運営する、居宅介護支援事業所、2つの地域包括支援センター、3つの訪問看護ステーション、訪問介護センターとの連携はもちろん、実際に自宅での看取りケアを行なう家族やかかりつけ医への情報共有が不可欠です。ご自宅であっても充実した看取りができるような体制を整えています。

地域連携と「その人らしい最期」の実現に向けて

荘長の松並睦美さんは、今後の看取りケアについて次のように話してくれました。

淡海荘荘長の松並睦美さん。済生会滋賀県病院の看護部長を経て2023年4月より現職

松並さん:淡海荘は「生活の場」での看取りケアを多職種連携により実践しています。今後も利用者の多様なニーズに対応するために、専門職として知識やスキルを活かし、より質の高いサービスを地域に提供し続けることが求められるでしょう。常に利用者、家族の思いを尊重しながら、スタッフがケアに専念できるように設備面での検討を行ない「生活の場」の環境を整備することが必要であると考えています。

済生会の特別養護老人ホームとして、滋賀県病院や介護事業所などとの強固で柔軟な連携体制を強みに、利用者の「その人らしい最期」をいかに支えられるか。在宅・ショートステイにも対応できる淡海荘の看取りケアモデルが、全国でも広がり、より多くの高齢者が最期の日まで、地域で安心して暮らし続けられる社会に期待が高まります。

淡海荘前にて。利用者の「これまでの暮らし」を守り、「これからの暮らし」に寄り添う、スタッフ間の強く和やかな信頼関係が伝わってくる

新着記事

永原聡さん:これまで看取りケアといえば医療機関で行なうのが一般的でした。しかし近年は、特養での看取りケアも増えています。特養の最大の特徴は、入所者が長年暮らし、生活を営んできた「生活の場」で人生の最期を迎えられることです。病院とは異なり、住み慣れた空間で、その人らしさや好きだったもの、好きだったことに寄り添ったケアを通じて、入所者一人ひとりに合った穏やかな最期を実現しています。

また、自宅との違いは、医師・看護師・ケアマネジャー・介護福祉士などの専門職が身近でサポートを行なうことでしょう。些細な変化にも気づき、迅速に対応できる体制が整っているため、利用者も家族も安心して最期を迎えることができます。近年では利用者の約90%が淡海荘での看取りを希望しています。