「最後の声を聞く」という覚悟で悩みをもつ人の電話を受ける

― 夜8時から翌朝6時までの10時間。夜間の電話相談なんですね。

村はい。眠れない人にとって、夜は特に孤独を感じる時間帯です。それは一人暮らしであっても、家族の中にあってもです。虐待に遭っていて、押し入れの中から、声を潜めて電話して来るお子さんもいます。

― 匿名の電話相談という形ですね?

村はい。具合が悪くて横になったままでも、歩きながらでも、どこからでもできるのが電話相談の特長です。また相手の表情を気にする必要もなく、いやになったら電話を切ることもできます。

― 相談者はどのような方が多いのですか?

村6割の方が「死にたい」気持ち、希死念慮を持った方の相談です。希死念慮がない方は2割に過ぎません。

― 自殺を実行中に電話をかけてくる方もいると聞きました。

村年間およそ200件が、まさに実行中の方です。大量服薬をしてリストカットをしている方とか、ロープを首に巻いたままで電話してきている方もいらっしゃいます。首つりをしてロープが切れてしまい「死にきれなかった」と電話してくる方もいます。

― そうした状況下の電話相談はとても難しいですね。

村「死にたい」と言われると、私たちは「死ぬな」と言いたくなりますが、そう言われた方は余計に追い詰められて「死にたい」気持ちが強くなります。そのため私たちは「死ぬな」とは言わないで、「死にたい」という気持ちを受けとめることにしています。

かなり追い込まれた状態でかけてくる人も多いと言う (提供:東京自殺防止センター)

― 相談して来る方の「死にたい」気持ちを受け入れることは難しいことに思えます。

村まず死がどれだけ現実的なのかをお聞きします。よく話を聞いた上で「100%戻れない」ということであれば、最終的に「貴方の気持ちを受け入れる」と言います。これが、私たちが日ごろから大事にしている「自己決定の権利」ということになります。

― 受け入れる、と。

村傾聴と言いますが、ただ聞けばいいというものではありません。死にたいという思いを受けとめて、分かち合うことがとても大事。「最後の声を聞く」という覚悟がないと、この電話は受けられません。

― ギリギリの状態ですね。

村今すぐ死ぬというわけでなくても、死ねないから生きている方もいる。死のうとして、怖くて途中でやめてしまった方もいる。そうした方は、はたから見ると助かったように見えますが、本人からすると失敗したということになる。失敗を積み重ねていく過程で、救急隊の人に「もうするなよ」と怒られたりもします。だからこそ、孤独な日々の中で、次はもう失敗できない、何としても自殺を敢行しなければ、という心境になる方が非常に多いと感じます。

― 苦しい状態ですね。

村「死にたくて死にたくて」あらゆる手段で自分を傷つけ、自殺未遂を繰り返す女の子がいます。でも誰かが聞いてくれて、1日また生きながらえていると言います。多くの方が生きることも死ぬこともできない状態で、ずっといる。その状態を受けとめてくれる人がいるということを相談者に気づいてもらうことが、すごく大事なんだと思います。

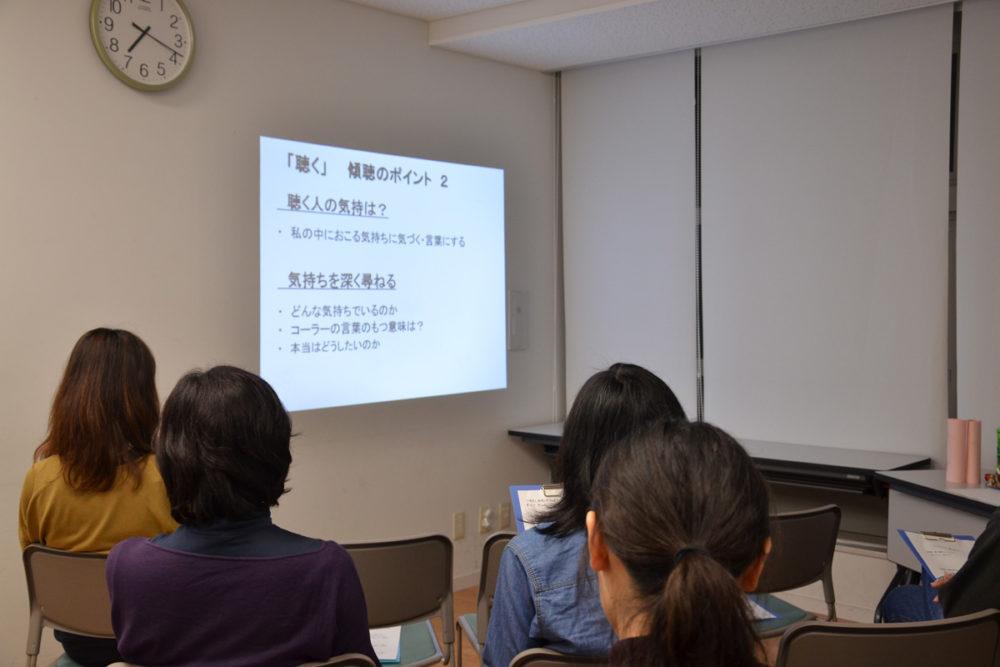

傾聴とはなにかを、多くの人に知ってもらうことが目的だ(提供:東京自殺防止センター)

― 相談員の方々ついてもお話を伺いたいと思います。東京センターのスタートは1998年だそうですが。

村スタート当時のボランティアは20人程度で、今は大体5、60人。年齢は30代から80代にわたります。最近のボランティア応募は30、40代の働き盛りの方が多いです。中心世代の50、60代は家族の介護だったり、ご自身の健康の問題があったりで、なかなか時間を作ることは難しい面があります。若い人の場合は仕事が忙しいので、実質は40人程度ですね。

― 4時間担当されるとのことですが、皆さんいつ眠るんですか?

村仮眠スペースがあります。そこからお仕事に出かける方もいらっしゃいます。シフト勤務の方はその合間を縫ってとか、フルタイムで働いている方は週末の休みにいらっしゃるとか、それぞれですね。

― ボランティアになるための研修があるんですね?

村はい。経験や知識も必要ありません。国際ビフレンダーズが定めた養成研修を受講していただきます。費用は3万円で、期間は半年から1年です。前半はボランティア同士でチームを組んで行い、後半は電話相談の実習を行います。

― 未経験者でもいいんですか?

村はい。原則として20歳以上の心身ともに健康な方で、自分を受容し、精神的に安定していて月3回、1回4時間の電話相談ができる方であれば。

― 研修は4月からですか?

村いいえ。1月、5月、10月と年3回あります。基礎研修を経て審査の上、実習研修、認定となります。説明会を定期的に行っていますので、募集の詳細、申し込みについてはWEBサイトをご覧ください。

― 今回は村さんの少しプライベートな部分に踏み込んでみたいと思います。そもそも、相談員になるきっかけは?

村元をたどると父です。元々真面目一方で、とても家族思いの父でしたが、転勤をきっかけにノイローゼになってしまった。私が小学校4年の頃、急にキレてお膳をバーンとひっくり返したり、殴ったり蹴ったり暴力をふるうようにもなりました。

― それは大変でしたね。

村当時、子どもながらもこのことは誰にも話してはいけないとはっきり感じていました。父は暴れた後、猫のようにおとなしくなって泣きながら母に謝ることの繰り返し。祖母も、母も、違う立場でみんな悩みを抱えていて、家族の中でも悩みを共有することはできなかった。

― その状態は長く続いたのですか?

村2年間でした。突然茶碗とかが飛んでくる日常の中で、自分は死んだらどうなるんだろうってことばかり考えていました。

― よく持ちこたえましたね。

村父が家族を愛しているのは伝わっていましたから。その後、家庭教師をつけてもらったら「あ、勉強してれば、他のことはどうでもいいんだ」と気が楽になった。それで大学は教育心理学を専攻したんです。死についてとか自殺についてとか考えるようになって、大原健士郎さんとか、キルケゴールとかを読み漁ってました。このテーマがライフワークになるな、とこの頃すでに思っていました。

― そのライフワークが、ここですね。

村40歳になった時、人生折り返しだなって思ったんです。子どもが2人いて、下の子が小学校5年になったので、もうこの子たちは大丈夫だな、自分や自分の家族のためじゃないことをやりたいと思ったんです。

― ご家族に変化がありましたか?

村私は泊まりもありますので夫がゴミ出しや、ご飯を作ってくれるようになりました。子どもたちはそういう活動をしてるのを理解していて、今下の子はNPOでいろんな活動をしています。

― 電話相談は最後の砦とも言われますが。

村行政などすべての窓口に行き、どうにもならなくて、最後の言葉を聞いてほしい、という方が多くて、言葉にも敏感です。憐れみを持っていたりすると「そんなことは役に立たない」と強烈な言葉が返ってきます。以前「宿題ができないから死ぬ」っていう子がいました。誉められたのは進学校に合格した時だけ。家でも学校でも成績の話題しかなくて耐えられないと。で、「今何がしたいの?」って話をしたときに「ただ寝たい」と。「4日間眠りたい」と言ってから「ああ、僕は眠りたかったんだ」と気づいた様子で、口調が明るくなりました。「これから、籠城しようと思う。コンビニ行って、お菓子買ってきます」って言って電話を切りました。電話をしてくる人は「本当はどうしたいか」答えを持っています。限界まで来ている時に、その辛さを聞いて、その答えを一緒に探そうとすることが大事です。「うちの親もちゃんと話を聞いてくれたらな」と言う子どもはいますね。

― 最後に家族や周囲の人たちへメッセージをいただけますか?

村「あとで」って言わないでほしい。様子が違ったり、話がしたそうな時に「どうしたの?」って聞いてほしい。その時に聞くことがすごく大事です。あと「そうだよね」って言ってほしい。そばにいることは、誰にでもできる。死んじゃダメっていう前に「そうだよね」と受けとめることが大事です。

― それができていれば、ここまで追い込まれる前に、何とかなるような気もします。

村電話相談をしていると、年に何回か2人でガッチリと手を組んだ感覚になる時があります。生と死のギリギリのところに立たせてもらっていることはある意味光栄。相談して来た方の信頼を得て、今、同じところにいさせてもらえるわけですから。

※相談内容につきましては、相談される方のプライバシーを考慮し複数の相談例を用いています。特定の個人の相談を示すものではありません。

(聞き手=小川 朗 <ジャーナリスト>)

Blu-ray ¥1,886+税 / DVD ¥1,429+税

発売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

地球に取り残されたエイリアンのE.T.と、孤独な10歳の少年の心の交流を描いた名作SFファンタジー映画です。

人との会話が困難で、気持ちを伝えることができない自閉症者の心の声を、自閉症でありながら文字盤ポインティングやパソコンによって自分の気持ちを表現できるようになった著者が13歳の時に書いた本です。

徳島県南部にある海部町(現海陽町)は、全国でも極めて自殺率の低い町。なぜ自殺率が低いのか、その理由を解き明かすために著者が4年にわたって現地調査を行った記録です。

新着記事