あなたの夢は何ですか?

一人ひとりの“人生”を共に考える障害者就労支援とは

就労継続支援事業所(B型)松山ワークステーションなでしこ

障害のありなしに関わらず、個々の能力や特性を活かしながら共に働く「インクルーシブ就労」という考えかたが広まりはじめています。その先に求められているのは、すべての人が自立して働きながら、自分らしく暮らせる地域社会の実現。しかし、障害をもつ人の就労支援には、仕事の継続や賃金の問題、職業の選択肢の少なさなど、その人自身が希望する働きかたを選ぶことが難しいという現実もあります。愛媛県松山市にあるB型就労継続支援事業所「済生会松山ワークステーションなでしこ」。それぞれの“夢”を応援することをモットーに38人の利用者さん一人ひとりの“人生”を共に考える「なでしこの一日」に密着しました。

① なでしこのはじまり

済生会松山ワークステーションなでしこ(以下、なでしこ)が開設されたのは2014年。地域に「障害をもつ人の働く場所」をつくり、企業などへの就職の道筋も拓きたいという思いからスタートしました。

立ち上げを担当したのは、同グループの済生会施設でケアマネジャーや介護福祉士として働いていた越智あゆみさんと山田良子さん。 2人とも障害者関連の実務経験はなく、事業所もゼロからのはじまりだったと言います。

「『どんな仕事が合っているか考えるためにも、来てくれる一人ひとりをもっと知らなくちゃ』『お金足りないけど椅子、何個買う?』『送迎用の車を譲ってくれるところはないかな』など、小さなことでも二人で話をしながら、無我夢中で準備しました」(山田さん)

「立ち上げ当初、特に難しいと感じていたのは障害の特性を理解することでした。同じ障害でも表れる特性は人によって全く違います。例えば、統合失調症だからこの作業が向いてる、この作業は苦手というわけじゃない。一人ひとりと向き合ってどんな仕事がいいのかを一緒に考えていく必要がありました」(越智さん)

現在なでしこで受けている仕事は開設以来、越智さんや山田さんが市内の民間企業などにもかけ合って、一つひとつ開拓してきたもの。

例えば、自動車整備の専門学校を卒業する直前に事故に遭い、麻痺が残った男性に市内企業の洗車の仕事を紹介するなど、 個々の特性を大前提に、それぞれの「これがしたい」「これが得意」に合わせ、仕事の幅を広げていきました。

「いろいろな仕事があるほど、本人の『したい』を実現することができる。その先の就職を視野に入れて、色々な作業をトレーニングできるように意識しています」と越智さん。なでしこの様子をのぞいてみると、利用者さんたちがそれぞれの夢を持ち、仕事に取り組む姿がありました。

なでしこの一日

なでしこの朝は、利用者さんの送迎から始まります。

利用者の8割は、月〜金曜まで週5回の通所。なでしこへ到着したら、仕事場ごとに数グループに分かれ、それぞれの職場へ向かいます。

なでしこの中にある製菓室では、毎日300個ほどのパンやお菓子を製造しています。この日は、済生会松山病院の入院患者さんに提供される月に2回の丸パンの日。メニューは日によって違うので製菓室はいつも大忙しです。

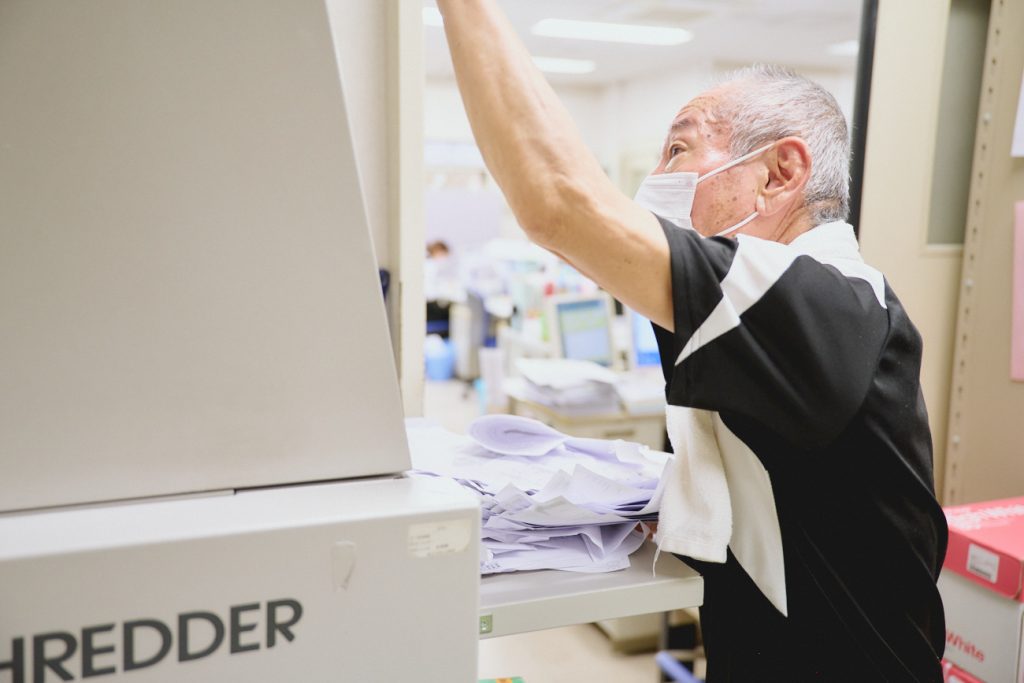

済生会松山病院にやって来たグループは、患者さんが院内を移動する際に受診表などを入れるクリアファイルの消毒や病院中から集められた古紙をシュレッダーにかける作業などを行ないます。

病院のお隣にある、済生会松山老人保健施設にぎたつ苑でも、毎日施設内の清掃の仕事を行なっています。

お昼になったら、各施設で仕事をしていた皆がなでしこに全員集合します。調理師のスタッフが作る食事をみんなで配膳して、待ちに待ったランチタイムです。

休憩が終わると、半日利用の皆さんは帰宅。午後も仕事をする人たちは、それぞれ午前中とは違う仕事へ車で向かいます。なでしこの中では、パンを買ってくれた人に渡す紙袋づくりやブラシなどのホテルアメニティを袋詰めする作業が始まります。

1日の仕事を終えて、送迎車でそれぞれの自宅へ。なでしこのスタッフと親御さんとのコミュニケーションは綿密です。

ちょうど今日も、ある利用者のお母さんから『今朝、本人の早く就職したいという気持ちが爆発してしまい、少し言い合いをしてしまいました。もしかしたら今日はちょっと気難しいかもしれません』と電話をいただき、心配事を共有することができました。1日の始まりや終わりにそうしたやり取りをすることで、私たちも家庭での様子を理解したうえで本人と接することができます。

② なでしこからの「巣立ち」

なでしこで仕事の経験を積み、希望する就職先を見つけて「卒業」していく人たちもたくさんいます。にぎたつ苑と松山病院に就職した池内義孝さんと曽我部絵美さん。

池内さんは、なでしこからにぎたつ苑への就職第一号。

にぎたつ苑では、施設内の清掃、ベッドのシーツ交換など、曜日ごとに違う仕事を担当しています。なでしこが最初に接点を持った約9年前は寝たきりに近い状態だった、と越智さんは話します。池内さん自身がなでしこでの製菓業務にやりがいを見つけたことで、職員たちも驚くほど活力にあふれていきました。

にぎたつ苑への就職後は半日のパートからスタートしましたが、今では週5日、9:00〜17:30のフルタイム勤務。夢は「人の役に立つこと」だと話す池内さん。

「にぎたつ苑の利用者さんから『ありがとう』と言われると、役に立てているんだなとすごくうれしいです」とにっこり。

なでしこでは、分量をきちんと計らないとパンができないこと、自分が作ったものがそのまま棚に並ぶことの責任感を教えてもらいました。その経験があるからどんなときも丁寧に仕事をしようと自然に思っている気がします。

現在の職場である松山病院の誰もが口を揃えて「いつも笑顔」と語るのは、同院で看護助手として働く曽我部絵美さん。入退院時の部屋の清掃やリネン交換、車椅子の点検など、月〜金曜と隔週土曜の8:30〜17:00に勤務しています。

なでしこを利用したきっかけは、まだ、なでしこを立ち上げる前、曽我部さんのご両親のケアマネジャーとして越智さんが自宅を訪れたことでした。越智さんが通うなかで、兄弟のこと、自身が抱える悩みなども話すようになっていったのだといいます。

越智さんのすすめで通所したなでしこでも、病院でのシーツ交換などの仕事に取り組んでいたことから、松山病院で念願の就職が決まりました。松山病院で働き始めるにあたって曽我部さんの得意なこと、苦手なことをマニュアルにまとめて看護師に共有し、初めの3カ月はなでしこの職業指導員が現場でサポートしました。

仕事に慣れて手際よく進められるようになってくるのがすごく楽しいです。リネンを扱うのが好きなので、うまくシーツが張れると心の中でガッツポーズしています(笑) いつか介護福祉士の資格を取れたらいいなと考えています。

③ なでしこに吹く「新しい風」

就職してなでしこを卒業していく人がいる一方で、新しく入ってくる仲間もいます。特別支援学校を卒業後、なでしこへ通い始めた柳田翔真さんと栗林希海さんです。

2年目の柳田くんは、清掃やホテルアメニティをつくる仕事をしています。初めてのお給料でお母さんになでしこのパンを買って帰ったときは本当に感激しました。今は病院の仕事につくのが夢だと話してくれています。

去年、支援学校から来たばかりの栗林くんは、すっかりなでしこのムードメーカーです。パンの売店販売や清掃などの仕事をしています。これから夢を探したいと言っていたので、彼の夢を応援したいです。

この“夢を応援する”というなでしこの理念は、立ち上げにあたって、越智さんと山田さんが一番初めに立てたもの。

支援計画をつくるための面談でもいつも皆さんの夢を聞きます。『もっと上手にクッキーが焼けるようになりたい』、『入院せずに過ごしたい』、『お金を稼ぎたい』など、夢も人によってさまざま。彼らの夢が叶うように応援することが、わたしたちの仕事だと思っています。

なでしこのスタッフは、みんなおせっかい(笑)『障害を持つ若い人たちが自分らしく働けるように、社会に出る後押しをしたい』というのが2人の共通の夢なんです。

そのためには、なでしこの中だけではなく、なでしこでの仕事先や巣立っていく就職先、そして家族と情報を共有し合いながら支える体制づくりが欠かせないと語る越智さん。

「私の理想は、なでしこにこだわらず、困ったことがあったらまず済生会に相談しようと思ってもらえるようになること。高齢者の方ならにぎたつ苑があって、どこか具合が悪いなら松山病院がある。その一員としてお互いに協力し合いながら、なでしこに来てくれる一人ひとりの夢の実現のお手伝いをできたらと思っています 」と話してくれました。

“利用者さんの夢を叶えるのが夢”と話す越智さんと山田さん。「おせっかい」と表現した一人ひとりへの思いが、就労を通してつながるさまざまな人に広がり、障害を持っている人もそうでない人も同じ空間の中で輝ける「インクルーシブ就労」の場をつくっています。

ともに輝く職場をどうつくる?

新着記事

なでしこの職員も手を動かし、一緒に汗を流します。これがなでしこの「仕事」のやりかた。職員は仕事を一緒に進める仲間として「こうしたらいいかもね」と様子を見ながら声をかけます。