2023.10.20

“障害”も含めてその子らしい成長を見届けたい!

医療と行政が手を取り合う発達障害支援は

「子育て」の支援でもあった

済生会守山市民病院×守山市発達支援センター(守山市発達支援課)

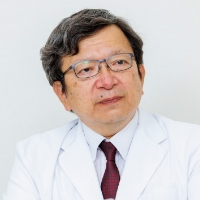

最近、よく耳にする「発達障害」という言葉。 2022年(令和4年)の文部科学省の調査では、小・中学校において、35人学級の約3人に発達障害の可能性があるという結果が出ています。先天的な脳機能の“違い”とされている発達障害。特性を理解し、その子らしい成長を支えるためには、家庭や学校など、子どもを取り巻く生活環境の整備とライフステージに合わせた長期的な支援が大切だといいます。行政と教育現場、医療機関などが連携して、独自の支援体制を構築してきた滋賀県守山市。地域の子どもたちと保護者をチームで支える守山市発達支援センター(守山市発達支援課) の上村絵美さん、済生会守山市民病院の野々村和男院長、小児発達外来の上羽智子先生にお話しを伺いました。

増え続ける「発達障害」の子どもたち

滋賀県・守山市にある済生会守山市民病院。急性期後のリハビリや回復期の機能を担うほか、健診センターを開設し、住民の予防医療にも力を入れるなど、地域密着の病院として役割を果たしてきました。

その中にある「小児発達外来」は、発達障害を専門に診療している上羽智子医師の着任をきっかけに開設された全国でも数少ない専門外来です。2011年の開設当初は月に1回の診療枠でしたが、2013年には週1回に増枠。その後も患者数は増え続け、現在では上羽医師と滋賀医科大学所属の阪上由子医師(非常勤)の2名で、1日20~25人の診療にあたっています。年間延べ外来受診患者数は約3,500人以上。 その中で上羽先生が定期的に診療している子どもたちは500人以上にも上ります。

生まれつきの脳機能の発達の偏りが原因だとされている発達障害。脳の違いによって「興味関心の持ち方」「物の見方」「受け取り方」が変わってくるので、社会生活でのコミュニケーションに不具合が生まれてしまい、結果として本人の「生きづらさ」につながってしまうと上羽先生は話します。

逆に症状が軽微であっても、置かれている環境が本人にとって厳しければ、苦しい状況になってしまうことが多いと上羽先生。だからこそ学校や家庭といった子どもたちが生活する場での適切なサポートが必要だと訴えます。

「大人になるまで」を地域一体で支援する

「乳幼児期から青年期・成人期まで、切れ目なく継続的に支援できる体制を整えている」と話すのは、 守山市発達支援センター(守山市発達支援課 ※以下、発達支援センター)の上村絵美さん。

滋賀県守山市では、市役所内の各課をはじめ、乳幼児健診との連携、保育・教育機関 (学校や園) や地域の医療機関、就労支援機関などが連携し、発達障害児と保護者に対してさまざまな支援を行なう市独自の「守山市発達支援システム」を導入しています。

その中の一つである「医療紹介システム」では、子どもの発達についての保護者や学校からの相談窓口を発達支援センターが担い、医療へのルートを一本化。寄せられた情報をもとに、発達支援センターの担当者が学校へ子どもたちの様子を見に行き、医療が必要かどうかを検討します。行政が間に入ることで子どもの状況を客観的に判断でき、より的確な支援につなげられるといいます。

さらに、実生活に即した診断を行なうため学校(園)で、気になる子どもに対して保護者の同意のもと作成した「個別支援計画」を、発達支援センターと病院でも共有。普段の子どもの様子を医師が把握して診断や治療に役立てるほか、受診後、医師の医療的な見解を踏まえて支援計画の見直しも行なっています。

上村さん

上羽先生から「子どものこういう場面での様子が知りたいです」と話があると「じゃあ、ちょっと学校見に行ってきます」と現場へ行き、状況をご報告することもしばしば。我々と病院が足並みを揃えていることが、支援にも大きく影響していると実感します。

子どもとの直接の関わりがある保育・教育機関(学校や園)との連携にも工夫を凝らしています。

子どもの状況を把握し、保護者と発達支援センターをつなぐ役割を果たすのが、各学校に配置されている「特別支援教育コーディネーター」の存在。支援が必要な子どもたちについて、担任の教師が発達支援センターに直接相談するのではなく、特別支援教育コーディネーターが第三者的な立場で取りまとめを行ないます。

また、発達支援センターや医師からのフィードバックを担任へ伝えるのも大切な役割。全国的には小・中学校に配置するものですが、守山市ではより早期での支援につなげられるよう、幼稚園や保育園、こども園にも配置をしています。

上羽先生

家や学校からの情報だけではなく、発達支援センターが中心となって、子どもたちを俯瞰で判断することが大切です。親寄りでもなく学校寄りでもないさまざまな視点が入ることで、不要な投薬を防ぐことができます。また、各所で保護者へのアドバイスの方向性がブレないことも、子どもや保護者の方にとって大きなメリットです。

受診結果のフィードバックを終えた後も、月1回から2・3カ月に1回のペースで診療を続けることが多いと話す上羽先生。

その後に症状が落ち着いても、半年後には再受診の案内をして経過を診る「フォローアップ」も実施。何か困ったことがあっても、再受診の予約はハードルが高いと感じる保護者の安心感にもつながっています。

学校(園)で「受診が必要」と判断し、保護者の了承を得たうえで発達支援センター(守山市発達支援課)に連絡。聞き取りや現場での観察を経て、保護者(小学校中学年以上であれば本人)の医療受診の意思を確認し、改めて、医療機関への受診が必要かを保護者と学校(園)で検討する。

医療の支援が必要と判断した場合は、学校(園)から、医療受診依頼書、個別支援計画等を送付し、病院の仮予約を行なう。受診予約を確定したのち、病院に資料を共有する。

受診。服薬や環境調整の検討、福祉サービスなどの案内、精神科の治療が必要と判断した場合は、守山市民病院から専門医療機関への紹介も行なう。

病院から受診結果を発達支援センターに報告。結果を学校現場に伝え、今後の支援について話し合う。

発達障害と子育ての支援は“両輪”で

世間での発達障害に対する認知が高まったことで、医療へのハードルが下がり、保護者からの相談から子どもの発達障害の早期発見につながるケースが増えたと語る上羽先生。「発達障害の子どもが急増した」その背景に、子育てをする人の“孤立”も関係あるのではないかと推測します。

上羽先生

少し前の時代の子どもたちは、お母さんやお父さん以外にも、おじいちゃんやおばあちゃん、地域の人など、多くの大人に囲まれて成長してきました。しかし、今は共働き世帯が増えて、多くのお母さんたちが外に働きに出ています。人と人とのつながりが希薄になり、「子育て」のやりかたがわからなくて困っている親御さんも多いと感じます。

上村さん

コロナの影響も大きいです。感染対策で地域の人が子どもに声をかけるといったシーンも減ったし、子どもたちが親以外の大人とコミュニケーションする経験が持てていないと感じます。

家に籠ってしまっていたので、親子で散歩に行くということも少なく「公園に連れていったら勝手に走っていってしまいます。この子は多動ではないでしょうか」とご相談いただくこともあります。子どもって楽しいことを見つけたら走り出したくなってしまうもの。子育てについて相談できる環境がないことも親御さんが不安になってしまう原因かもしれません。

上羽先生

「障害」とまではいかなくても、きわどいところにいる「グレーゾーン」の子どもは、経験さえ積むことができれば、多少のトラブルはあってもどうにか育っていくことができます。人間関係の面で経験すら持ててないと、成長過程でそもそもトラブルさえ起こすようなこともなく、社会に出て初めて問題が起きてしまうケースもあります。地域の中で子どもたちが経験を積める環境を整えることはとても大事だと思います。

上村さん

発達支援と子育て支援は“両輪”であるべきだと思います。親御さんだけが「子育て」の負担を負うのではなく、子どもの育ちで気になることがあれば気軽に相談してもらいたいし、行政でそういう場づくりをしていきたいと考えています。

広く地域の人々に子どもの発達障害について学んでもらうために、阪上先生・上羽先生を講師に招き、啓発講座も開催しています。当初は発達障害の子どもを持つ親御さんの参加が多かったそうですが、近年は子どものおじいちゃんやおばあちゃん世代や地域の民生委員などの参加も増え、地域における発達障害への関心の高さを感じているそうです。

さらに、子育てハンドブックの作成や産前産後の親を対象とした「はじめましてサロン」の開催など、お母さんやお父さんが安心して子育てができるための情報発信や環境整備も進めています。

発達障害支援の壁となる「人材不足」と「診療報酬」

発達支援システムの構築で行政、医療機関、学校など各所の連携体制が整ってきた一方で、発達障害児の増加と診療の体制については、まだまだ課題も多く残っています。済生会守山市民病院院長の野々村和男先生に伺いました。

野々村院長

発達障害は年齢に合わせた長期的な診療が必要ですが、専門の医師が全国的にも不足しているのが現状です。医学生や若手医師のなかには子どもの発達障害への興味を持つ人が増えていると感じていますが、現場の受け入れ体制などがまだ整っていません。人材不足の要因は、長期的な治療が必要に見合った診療報酬が設定できていないことが大きいと感じています。

小児発達障害の診療では、子どもの成育状況や親との関係性など、聞き取りに時間を要します。そうなると、どうしても1日で診療できる患者数は少なくなってしまいます。

小児発達障害の診療報酬では、「小児特定疾患カウンセリング料」(月の1回目は5000円、月の2回目は4000円)が算定可能になりますが、障害の特性上、長期の通院が必要であるにもかかわらず、2年しか算定できないことが議論されています。

野々村院長

大人になるまで継続した支援が必要にもかかわらず、青年期の受け入れ先が少ないことも大きな課題です。現在、児童~青年期を受け入れられる精神科は少なく、20代になっても小児発達外来から卒業できないケースも増えています。 患者数が急激に増加する中、地域医療で小児発達の支援を続けていくためにはこの分野にもっとスポットを当ててもらう必要があります。

地域にSOSが言える土壌をつくりたい

「誰もが生涯にわたって社会の中で自分らしく生きるための支援をめざす」を基本目標に、発達障害児への支援と併せて、子育てに悩む親への支援、また、地域の「育児力」強化を目指したいと話す上羽先生と上村さん。そのためには支援側の課題解決が必要だと語る野々村院長。3人に改めて将来の展望を伺いました。

上羽先生

自分らしく働き、自立した大人を育てるために支援するのが、私たち専門家の役割です。幼少期から子どもを診る医師の立場だからこそ、小学生、中学生と大きくなるにつれ、本人との会話を重視し、どんなことで困っているのかを本人の言葉で聞くようにしています。もし友達づきあいや進路のことで悩んでいるなら、できる限り気持ちに寄り添う。「診断」「投薬」だけでなく、それも私の役割だと考えています。

上村さん

自分の特性や苦手なことを自覚し、「自分が抱えているさまざまな悩みを誰かに相談できるスキル」を身につけることができれば、社会に出て乗り越えられることも増えます。そのための支援を市では行なっていきたい。どのような形になるかわかりませんが、お金や時間の管理の仕方を学べたり、社会に出てから必要な知識を学ぶ機会を提供できればと考えています。

野々村院長

子どもの発達障害支援には、教育や福祉などを含めた各部門が同じ方向を向かないと成り立ちません。当院がある守山市をはじめ、草津市、栗東市、野洲市のいわゆる「湖南4市」は、子どもの数が増加している全国的にも希少な地域。各市がそれぞれ独自の方針で子育て支援に力を入れています。守山市と当院の協調体制も強固になってきていると実感していますが、地域の子どもたちを医療分野からサポートするために、病院側もしっかりとした体制をつくっていくことが大切だと考えています。

新着記事

上羽先生

「発達外来」と一口に言っても、 自閉症スペクトラムや注意欠如多動症、そのほか起立性調節障害・過敏性腸症候群・摂食障害といった心身症など、来院される患者さんの症状はさまざまです。 発達障害の診断においては、他者とのコミュニケーションなどの場面で、何かしら本人が「困っている状態」であることがポイントになります。