福祉、健康、そしてつながりの拠点。

六浦地域ケアプラザから広がる助け合いのネットワーク

地域の高齢者とその家族の相談窓口となる「地域包括支援センター」を始め、障害者、子育て世帯などさまざまな人への各種サービスを同じ施設の中で提供するほか、地域住民同士の世代を超えたさまざまな“ネットワーク”が生まれるまちづくりの拠点にもなっています。今回は、神奈川県済生会が運営する六浦地域ケアプラザの取り組みを通し、ソーシャルインクルージョンなまちづくりがどのように進められているのか取材しました。

六浦ってどんなまち?

横浜市地域ケアプラザってどんな場所?

六浦地域は横浜市の南端。京急線の金沢八景と逗子・葉山の間に位置する三浦半島の付け根に位置する地域です。都心からのアクセスも比較的良い住宅地ですが、近年では65歳以上の人が約34%と高齢化が進み、若年層は減少傾向にあります。

そんな六浦の福祉と地域交流の場を担っているのが『六浦地域ケアプラザ』。1998年の創設以来、横浜市からの委託のもと、神奈川県済生会が運営を行なっています。現在では約50人のスタッフが働き、年間延べ2万人の地域住民が利用しています。

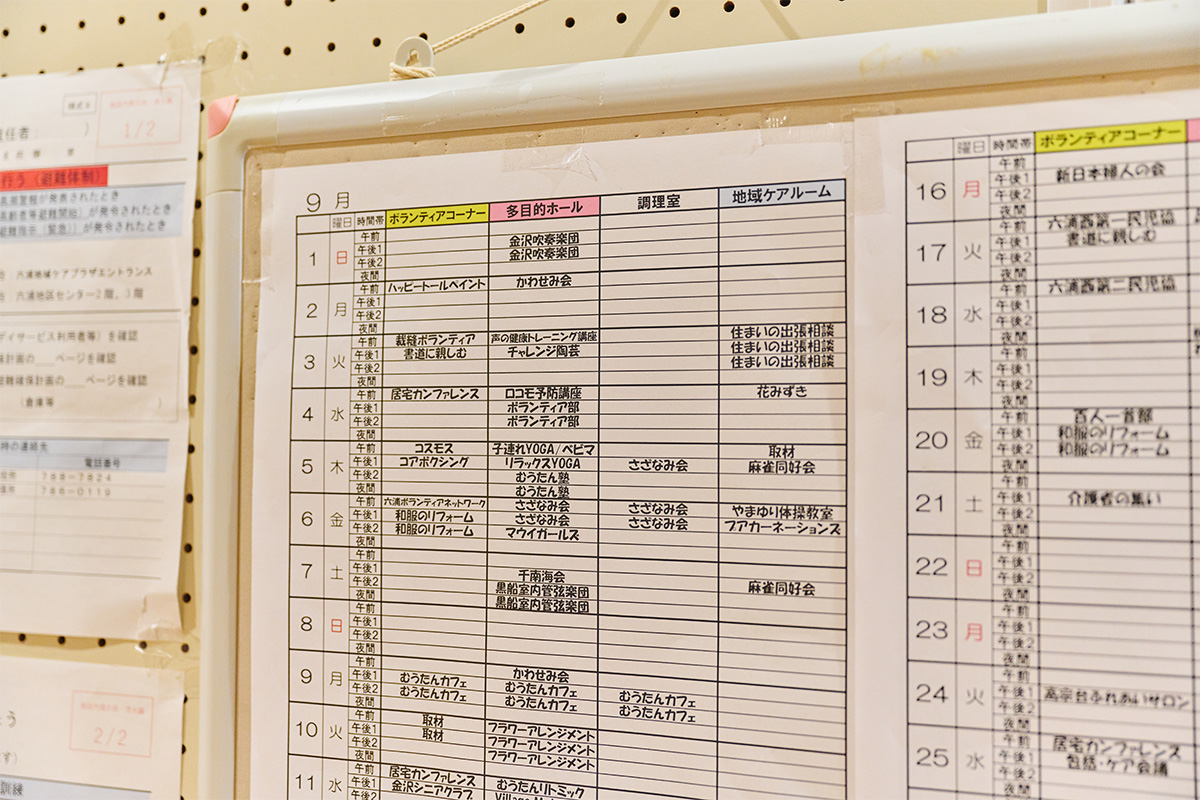

ここでは、地域包括支援センター、居宅介護支援やデイサービスなど高齢者のサポートをはじめ、赤ちゃんから子ども、高齢者、障害者、子育て世帯など、地域の交流を目的としたさまざまな事業が行なわれています。例えば、地域住民が寄贈したレコードを多世代で鑑賞する会「Village Mutsuura」や、 “認知症マフ(触ることで指先を刺激し認知症の方特有のもの寂しさを軽減する筒状の編み物)”を制作しながらおしゃべりを楽しむ「手芸ボランティア部」、関東学院六浦こども園の保育士による地域の未就園児向けサロン「にじいろタイム」、職員による「子育てサロン ふぁんふぁん」、健康体操教室など現在18の自主事業があります。他にも、貸館団体の会議やサークル活動として拠点の運営、住民主体のネットワークづくりのサポートもしています。

今回施設を紹介してくれるのは、六浦地域ケアプラザで働く地域活動交流コーディネーターの山田和恵さん。地域活動交流コーディネーターとは横浜市内にある地域ケアプラザのすべてに配置される横浜市独自の専門職で、地域の中で、子育て・高齢者・障害児者支援などに関わるネットワークづくりをはじめ、交流の場や地域づくりの担い手を育てる役割も担っています。大学生や大人のボランティア育成や支援にも力を入れています。

現在は、横浜市内全146人のコーディネーターが参加する地域交流研究会の会長も努める山田さん。2014年に六浦ケアプラザに赴任してから、ケアプラザにとどまらず六浦内外のさまざまな交流事業を生み出し、地域の人たちから困りごとなどがあれば相談が寄せられるそう。

山田和恵さん

常に多方面で地域の活動にアンテナを張っています。地域の方との何気ない立ち話から解決の糸口を見つけ、人と人とを結び、つながりが出来て行くのが嬉しいです。地元のお祭りの出演者が見つからないなどちょっとしたことでも「あの団体さんはどうだろう…」と、まさに地域活動の交流をコーディネートしています。なので、周囲からは「六浦芸能事務所」なんて呼ばれたりもします(笑)

みなさん、六浦のまちを大事にしています。何世代にもわたって六浦に住んでいるご家族も多く、地域の夏祭りのために帰省するような、地元愛に溢れた地域性があります。私も六浦が大好きです!!

そして、今“認知症マフ作り”で地域をつなげたいと取り組んでいるのが、その名も「ボランティア部はまマフづくり」。地域住民による手芸ボランティアで作った制作物を病院や施設に寄付をしていく活動です!

そもそも、地域ケアプラザってなに?

横浜市地域ケアプラザは、「市⺠の⾝近なところでサービスが総合的に提供され、地域の中で市⺠が孤⽴することなく、また援護を要する⼈を地域で⽀えられるような『地域づくり』を⾏なっていくための新たな資源として『地域拠点整備』の必要性」に応えるために1991年に設置されました。 (「地域福祉システム調査研究報告書」/「地域ケアプラザ業務連携指針」より)

地域に住むすべての人が利用できる身近な場所であり、地域の人同士が助け合うためのネットワークを育てるための場所——まさにソーシャルインクルージョンを体現している横浜市独自のこの施設は、顔の見える形での支援を目指し各中学区につき1つ設置されており、2024年現在、市内に全146施設があります。

創設当初は、その対象は高齢者に限定され、地域活動交流機能・相談調整機能・高齢者デイサービス機能を併設した施設でしたが、後に障害者や子どもへの支援機能も加わり、より広い意味での身近な福祉・保健の拠点施設へと進化を続けています。

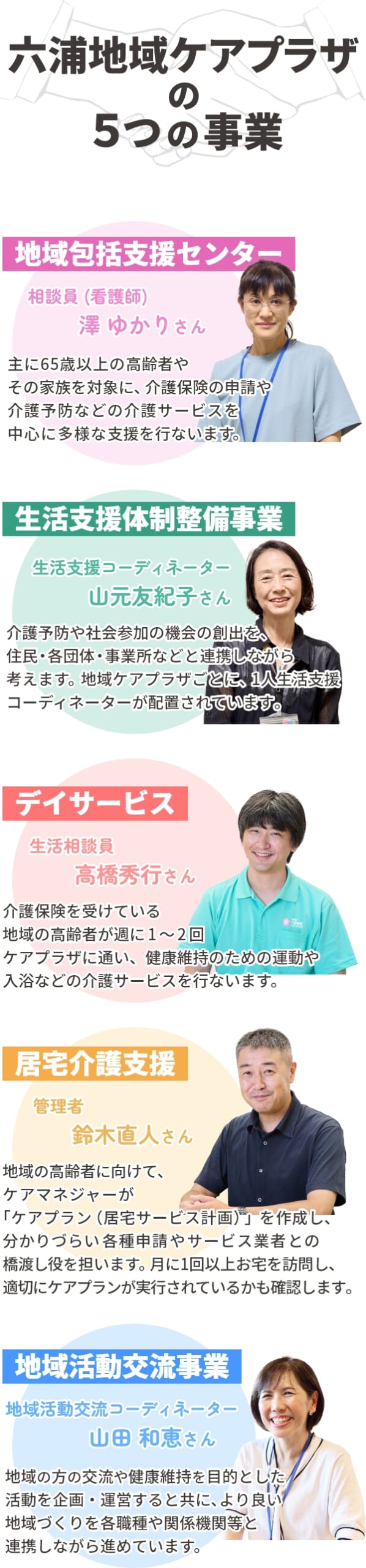

地域ケアプラザの基本となる5つの事業

2024年現在、「横浜市地域ケアプラザ」では、地域包括支援センター・生活支援体制整備事業・居宅介護支援事業・通所介護事業・地域活動交流事業と、大きく5つの役割が集合して1つの施設を形成しています。

横浜市地域ケアプラザの大きな特徴のひとつは、地域包括支援センターをはじめとするさまざまな機能がまとまっていること。同じ施設内にあることで、事業者側はお互いの事業領域を横断した包括的なサポートが可能となり、利用者は複数の機関とやりとりをする負担が軽減されます。また、支援を進める中でさまざまな専門職の視点が加わることにより、今まで見えてこなかった“新たな問題”を発見できることもあります。

①地域包括支援センター

相談員 (看護師)

澤ゆかりさん

六浦地域ケアプラザでは、社会福祉士2名と主任ケアマネジャー、看護師が在籍し、日々地域の高齢者やそのご家族の相談にお応えしています。

必要に応じて、さまざまな支援機関と日常的に連携が取れるというのは横浜市地域ケアプラザの大きな強みです。例えば、認知症の方から介護について相談を受けた際、そのご家族が“介護疲れ”を感じている様子だったので地域包括支援センターのプランナーと連携。その日のうちに、ケアプラザ内のデイサービスの見学をしていただき、デイサービスのご利用を決めたことがありました。ご本人とご家族の課題にスピード感を持って対応できた一例です。

②生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーター

山元友紀子さん

生活支援コーディネーターは、地域の高齢者が住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるよう、住民主体の地域づくりや支え合い活動をバックアップする専門員です。

主な活動の一つ「ささえ愛のつどい」では、月に一度地域住民が集まり、地域課題や互助について話し合う場を設けています。2023年度には災害時に向け六浦地域にあるAEDや公衆電話、井戸を集約したマップを作成。地元をよく知る地域住民の声が反映されたマップは、地域の民生委員や施設内のケアマネジャーに共有され、地域のために役立てられました。

また、地域活動交流コーディネーター、保健師、看護師、生活支援コーディネーター、社会福祉士などが連携して、2018年より「多世代交流カフェ むうたんカフェ」を開催。地域のさまざまな世代を対象にした楽器演奏や保健師のミニ健康講座、お誕生日会などを月に一度実施しています。認知症予防、ひきこもり防止などを目的とした地域住民の憩いの場としてはもちろん、高齢者・子ども・障害者等さまざまな方を対象に支援を行なう各専門家が一緒に企画することで、世代を超えた広範囲な生活支援の整備にもつながっています。

③通所介護

生活相談員

高橋秀行さん

六浦地域ケアプラザのデイサービスは、敬老会などのイベントの際に、別のボランティアさんが民謡やギター演奏を披露してくださったり、毎週曜日固定でデイサービス内で私たちのお手伝いをしてくれたりと、通常のデイサービスではあまりみられない利用者以外の地域の方との交流があり、日々とてもにぎやかです。

また、地域活動交流事業として実施される「手芸ボランティア部」には、消耗品の布きんを提供してもらうなど、大変お世話になっています。

④居宅介護支援

管理者 (主任介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉士)

鈴木直人さん

以前、デイサービスを希望している地域の高齢者の方のご自宅を訪問したことがありました。家での様子などを見させていただくと、その方は思ったよりもお元気で、「まだ自分にも何か地域のためにできることがあるのではないか」と社会参加に対する意欲があることにも気づきました。結果的に、デイサービスを希望していたその方は、今では、定期的にボランティアとしてデイサービスのお手伝いをしてくださっています。そういった柔軟な支援方針の転換ができるのも、横浜市地域ケアプラザならではだと思います。

⑤地域活動交流事業

地域活動交流コーディネーター

山田和恵さん

私の担当している地域活動交流事業は、元気な高齢者世代に向けた認知症予防、子育て世代への支援、学生さんのボランティア活動など、対象となる方は比較的健康な方が多いです。活動を通してどんな世代の方でも健康を維持、向上させていくことはもちろんですが、日ごろからケアプラザに通っていたことで、からだや心の変化に気づけたり、介護や子育てについてなど利用者の一人ひとりの心配に思っていることを把握できたりなど、誰にでも突然周囲のサポートが必要になる時が来た時に幅広い支援ができる、またはつなぐことができるのも地域ケアプラザのよいところです。

\こんなこともやってるの??/六浦独自の地域活動交流事業

①学習支援むうたん塾

地域の小中学生に向けて週に一回、地域の元教員らや近隣の大学生がボランティア講師になり、地域の小中学生を対象に学校の宿題などのサポートを行なっています。

塾生の声

先生に教えてもらいながら、友達といっしょに教えあったり、学校の授業の復習などをしています。時々、先生の子どものころの話を聞けるのも楽しみです。

ボランティアスタッフの声

むうたん塾では、小学生はまずは1時間集中してみることから、中学生は手づくり基礎プリントからスタートします。子ども達の「学ぶ意欲」に支えられながらみんなで頑張っています。

②ベビーマッサージ

お母さんと赤ちゃんを対象に、皮膚の表面を触るマッサージを通して、体の免疫を高め、赤ちゃんの発達を促します。赤ちゃんとお母さんの心の絆を深める目的もあります。

フィットネスインストラクター

藤田麻里先生

赤ちゃんは、触れられることで安心しますし、お母さんの温かさを感じ、お母さんとの絆を深めていきます。また、参加していただいたお母さん同士で自然と交流も生まれます。ぜひ気軽にお越しください。

六浦地域ケアプラザが考えるまちづくり

最後に、六浦地域ケアプラザの舵取りを担う佐藤章所長から、六浦におけるケアプラザのあり方と、今後のまちづくりについてお聞きしました。

所長

佐藤章さん

私が大切にしているのは、まちの人との関わりです。2022年に所長となってから、19ある自治会を束ねる連合会の会長さんとは日々やりとりを重ね、まちの歴史や今地域に起こっていること、時にはサポートが必要な方の情報などを教えてもらうこともあります。

また、済生会が運営する地域ケアプラザには、何かあったときにすぐに医療や済生会が運営する他の施設との連携が取れるという強みもあります。

同じまちに住む人々が日ごろから交流することで生まれる「住民のネットワーク」は、例えば、急な病気やはじめての子育て、いつ起きるかわからない災害など、本当に困ったときに孤立せず、助け合うための大切なつながりです。

その交流の拠点となる地域ケアプラザでは、さまざまなスキルを持つ専門職が連携し、複雑で多面的な課題に対応できる「支援のネットワーク」や済生会ならではの「医療・福祉のネットワーク」が加わり、より迅速でシームレスな支援が実現できています。

横浜市六浦地域ケアプラザと済生会、そして地域住民が協力して生み出すいくつものソーシャルインクルージョンなネットワークが、六浦の人々の暮らしを支えているのです。

新着記事