児童発達支援センターがつなぐ

こどもたちのための“地域連携”とは?

令和6年の児童福祉法改正により児童発達支援センターは、地域における障害児支援の中核的な役割を担う機関に位置付けられました。熊本市にある児童発達支援センター「済生会なでしこ園」では、2019年から熊本市の児童発達支援センター機能強化事業を受託し、こどもや家族への支援だけでなく、定期的な保育所への訪問や、地域の児童発達支援事業所とともに勉強会を開くなどいち早く地域の支援力向上にも力を入れています。地域の関係機関とつながり、発達障害を抱えるこどもたちとその家族を支える、児童発達支援センターの新たな役割について取材しました。

児童発達支援って何をするの?

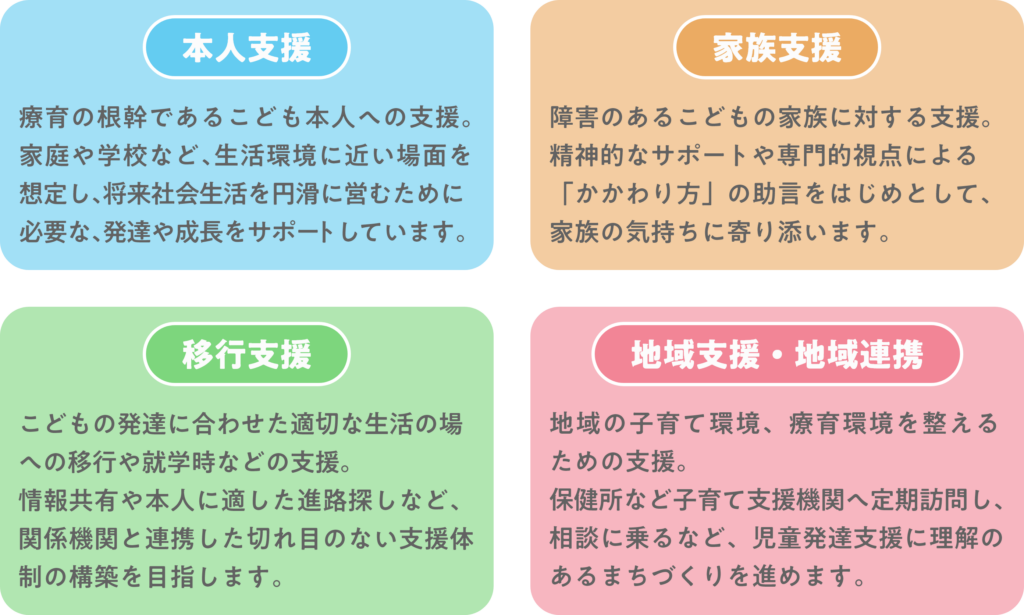

「児童発達支援」とは、0~6歳の障害のあるこどもたちの発達を支援する事業です。支援内容は「本人支援」「家族支援」「移行支援」「地域支援・地域連携」に大きく分けられています。

今回お話を伺う、児童発達支援センター「済生会なでしこ園」の児童発達支援管理責任者 水橋さおりさんは、次のように説明します。

児童発達支援センター「済生会なでしこ園」は、熊本市を拠点にライフステージに合わせた障害者支援施設を中心に8つの施設を運営する「熊本福祉センター」の施設の一つ

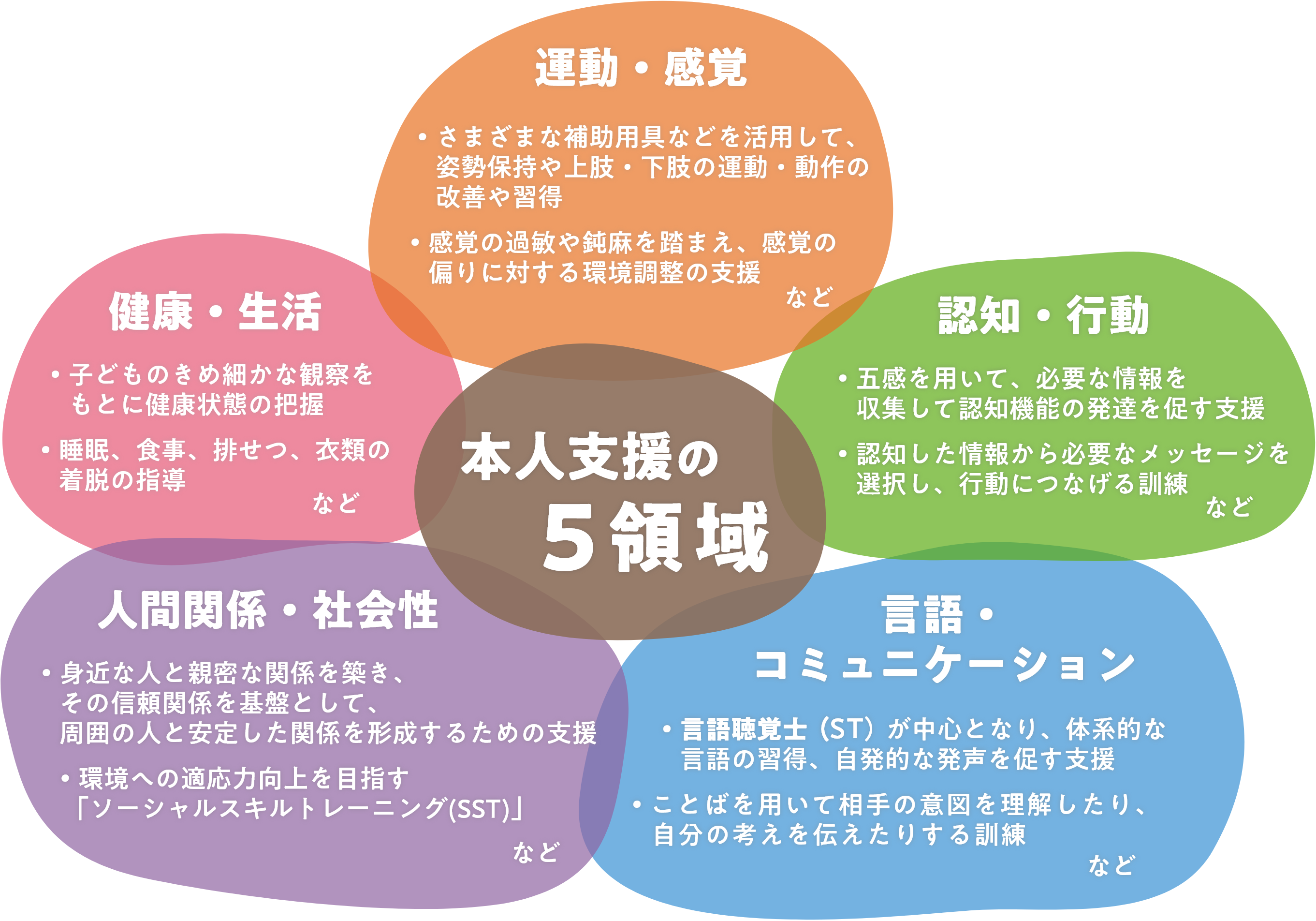

サポートの中でポイントとなるのが、「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」で構成される“5領域”という考え方です。図のように、それぞれの領域においてこどもの発達状況を把握し、5領域を意識した総合的な支援を行なっていきます。

参考:児童発達支援ガイドライン (こども家庭庁/2024年7月)

こどもたちの「苦手さ」や「過敏さ」に対しては、それを受け止めることが大切。少しずつチャレンジできる機会が増えたら、さまざまなツールを使用しながら安心して過ごせる工夫を行なっていく。例えば、写真のようにイヤーマフを使って音の刺激をできるだけ減らすことで、安心して集まりなどに参加できる

発達支援だけじゃない?児童発達支援センターのこれから

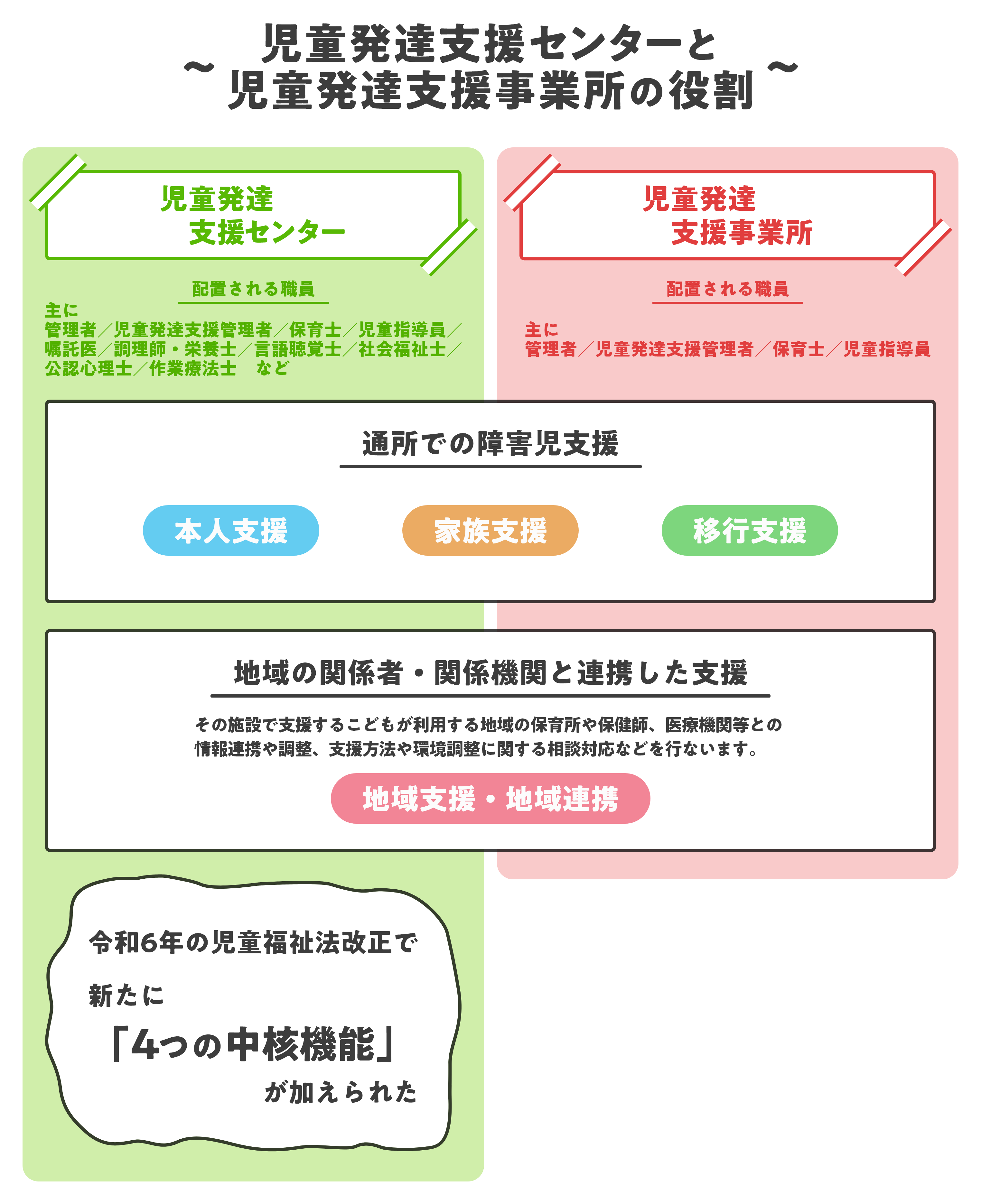

0~6歳のこどもを対象とした児童発達支援を行なう施設は「児童発達支援センター」と「児童発達支援事業所」の2つがあります。

どちらの施設も、こどもに通園してもらって障害児支援を行なう「通所」での支援やこどもが他に利用している保育所・保健センター・医療機関などの関係機関との連携を行なっています。

それに加えて、「児童発達支援センター」では、地域の障害児の発達において中核的な役割を担っています。令和6年の改正児童福祉法では、より具体的に「幅広い高度な専門性に基づく発達支援・家族支援機能」や「地域の障害児通所支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能」といった地域の支援体制づくりにおける「4つの中核機能」が新たな役割として定められました。

児童発達支援センターは、2012年より全国に設置が開始。障害児に関する行政の計画(第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画)では、2026年までに各市町村もしくは一定の圏域に1カ所以上設置することが明記され、2023年時点で全国に843施設があります。

では、なでしこ園を例に、児童発達支援センターの「4つの中核機能」を詳しく見ていきましょう。

児童発達支援センターに求められる4つの中核機能

①幅広い高度な専門性に基づく本人・家族支援機能

本人支援家族支援

幅広くどのようなこどもも受け入れ、医療面などからより専門的なサポートが必要で地域で受け入れ先を確保するのが難しい場合にも、多職種で連携しながら適切な支援を提供する機能。

なでしこ園では、空間や時間の構造化——つまり、物事の全体像を明確にし、構成要素と関係を、空間や時間ごとに整理して伝えることで、こどもたちが「今からすることは何か?」「どこでするのか?」など見通しを持ちながら生活できるように環境を調整しています。

また、同じ熊本市内の済生会が運営する多機能型事業所(済生会かがやき/済生会ほほえみ/済生会ウイズ)との連携を行ないながら、施設見学や行事などを通して障害児の家族と事業所との接点を持っていただくことで、家族が「将来」について考える機会や長期的な視点で必要な支援を考える機会を作っています。

なでしこ園の支援室の個別エリア。壁にはこどもたち一人ひとりのスケジュールが設置されており、こどもたちが活動の全体像を把握し見通しを持てるよう、また、色々な遊びや活動に楽しみながら参加できるよう、それぞれの興味や関心に合わせた「動機づけ」のツールが手作りされている

②地域の障害児支援事業所に対する

スーパーバイズ・コンサルテーション機能

地域支援・地域連携

なでしこ園では、定期的に地域の事業所を招いて見学会や勉強会を開催しています。地域の状況・必要な支援内容の把握、事業所との相互理解・信頼関係の構築を進め、共に模索し学び合いながら、事業所の支援の質を高めていきます。

グループワークを通して、障害児通所支援の機能について「ガイドライン」をもとに話し合う熊本市南区の事業所の皆さん

③地域のインクルージョンの中核機能

移行支援地域支援・地域連携

定期的な訪問・巡回などを通して、保育所などで障害児の生活を支える仕組みづくりや、障害理解などを進めていきます。障害児を含め、さまざまなこどもが一緒に生活するというインクルージョンの考え方を共有し、地域における包括的な支援体制を強化していきます。児童発達支援と保育・教育の双方の領域の専門職員が協力することで、より高度な児童発達支援を目指します。

また、民生委員をはじめとする地域の大人が施設と関わる機会を積極的に設けることで、こどもたちの地域参加の重要性を発信しています。

地域の民生委員・前田哲明さんと遊ぶ園児

④地域の発達支援に関する入口としての相談機能

本人支援家族支援

発達支援の入口としての相談に適切に対応し、必要に応じ適切な支援につなげる機能。また、乳幼児健診など各種施策の実施機関と連携しながら、こどもの成長・発達に心配や不安を抱える、「気づき」の段階にある保護者に対し、相談対応していく機能。

日々の相談に加えて、発達に不安のある0~2歳のこどもと保護者を対象にした「サポートハウスEkubo」を月1・開催。遊びを通して、発達についての「気づき」に一緒に寄り添っていきます。

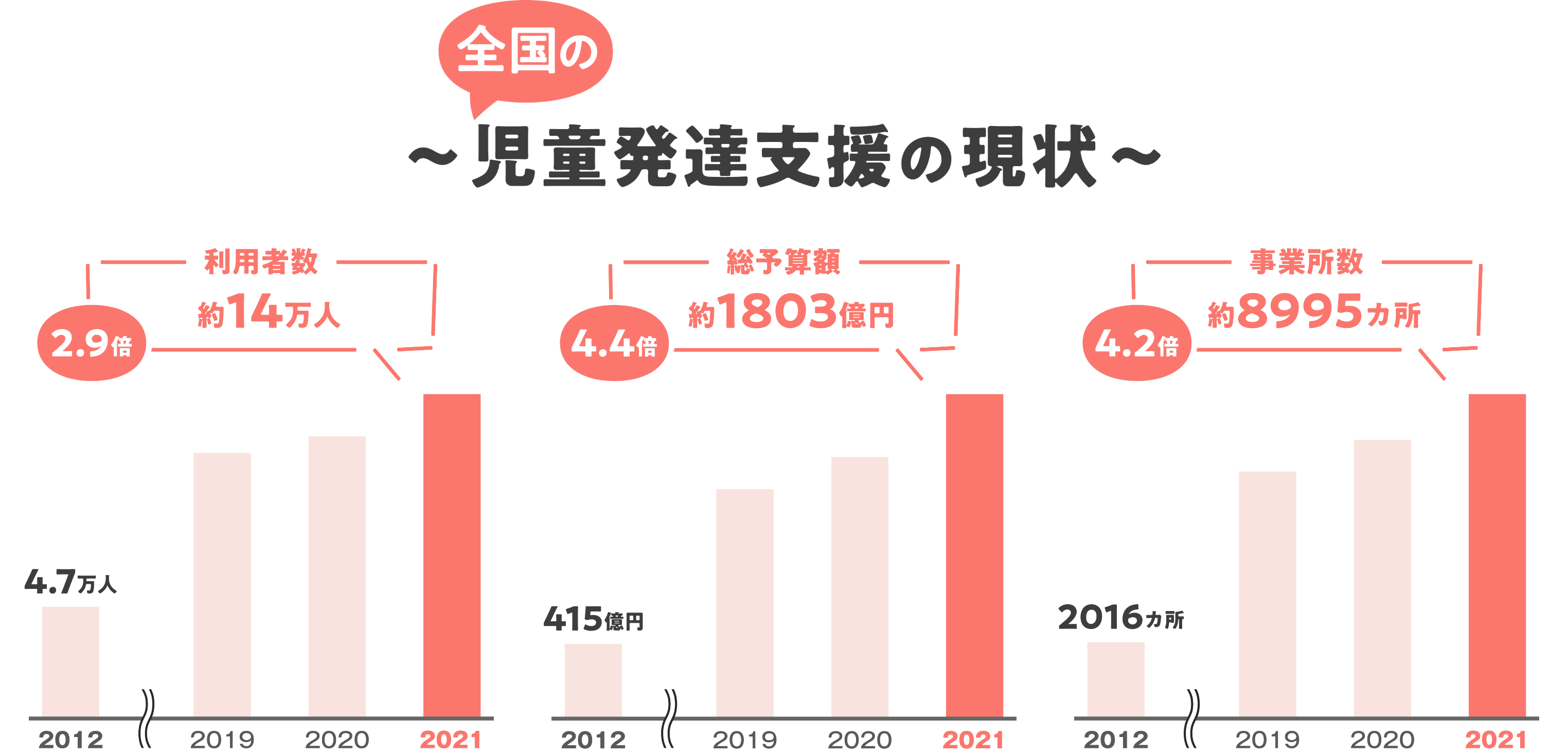

支援体制の充実と地域連携を両輪で

近年では、テレビやSNSなどでも取り上げられる機会が増え、世間にも広く知られるようになってきた「発達障害」。児童発達支援を受けるこどもの数は、2012年の4.7万人から14万人と約3倍に増加。それに伴い、国の予算規模や全国の支援事業所数も増加し、2019年10月からは、就学前の障害児を支援するため児童発達支援の利用者負担が無償化されるなど、支援体制が整えられてきました。

データ引用:児童発達支援・放課後等デイサービス の現状等について(厚生労働省/2022年12月)

しかし、社会的にも物理的にも発達支援を受けやすくなった一方で、児童発達支援事業所間での支援内容の格差などといった新たな課題が浮き彫りになってきました。「一人ひとりのこどもに合わせた支援を行なう」という本来の目的に立ち戻る必要があると水橋さんは話します。

水橋さん:児童発達支援は、それぞれのこどもに合った環境で実施することが大切です。例えば 、発達障害の傾向はあるが、他のこどもたちと一緒に生活が可能なこどもが児童発達支援事業所などに通うことによって、かえって発達を鈍化させてしまうケースもあります。

こういった課題解決のためには、地域のこどもに関わるさまざまな機関がともに交流・協力し合い、地域一丸となって「支援力」を高めることが必要不可欠です。

地域のあちこちで発達支援をサポート!

熊本県南区出仲間にある「出仲間こども園」では、南区の園長会で知り合って以来、なでしこ園の職員が定期的な「保育所等訪問支援」と定期的な巡回による発達や保育環境、関わり方の相談支援を行なっています。

「なでしこ園の地域での取り組みは、こどもたちにとってはもちろん、保育士の心のケアにもとても大事です」と話す主幹保育教諭を務める平岡美由紀さん

出仲間こども園 主幹保育教諭

平岡美由紀さん

例えば、園生活の中で姿勢保持(椅子に座れず、寝そべってしまうなど)が難しいこどもについて、相談したところ「体幹の筋肉が未発達であるとしっかりと座っていられないこと」や「疲れやすさや集中力の発達にもかなり個人差があること」を教えてもらいました。

そういった、児童発達支援の視点からこどもたちの背景を理解し、「どの体勢なら我慢できるか」や「何分くらいなら集中できるか」など一人ひとりへの具体的な支援を考えられるようになったことで、改めて安心、安全に過ごせる環境づくりの大切さに気付くことができました。こどもたちは、自分に合った環境で一歩一歩成功体験を積み上げていくことで、自己肯定感を身につけていきます。

出仲間こども園への訪問や相談などを担当している、なでしこ園の言語聴覚士・山田美輝さんは、「教育・保育のプロである保育所と児童発達支援のプロである私たちなでしこ園が、それぞれの専門領域について教え合う関係性が、こどもたちにとって重要」と語ります。

なでしこ園 言語聴覚士

山田美輝さん

児童発達支援について支援を行なう中で、私たちが「教育・保育」についてのアドバイスを伺うことも多いです。なでしこ園の職員には、保育所での勤務経験がないスタッフもいます。当園に通う障害のあるこどもたちが成長して通常学級に進学したり、将来働くことを考えると、当然私たちも「教育・保育」の視点に立った支援を学ぶ必要があります。

なでしこ園がある力合校区で民生委員協議会会長を務める前田哲明さんは、2021年、なでしこ園で行なわれた催し物に参加したことがきっかけで付き合いが始まったと言います。

民生委員の前田哲明さん。民生委員とは、地域において住民の生活や福祉全般に関する相談を受け、支援を必要とする住民と行政や専門機関とのパイプ役となる厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員

力合校区 民生委員協議会会長

前田哲明さん

最初になでしこ園を訪れたときは、民生委員として日頃から地域で子育て支援のお手伝いもしていたのに、児童発達支援センターでどんなことが行なわれているのか、そもそも「障害」について何も知らないことに非常に危機感を持ちました。

そこから民生委員の集まりに、なでしこ園の水橋さんや山田さんに来ていただき、2カ月に一度、計8回程度の研修を実施。最初のテーマは「自閉症」だったと思います。

前田さんは民生委員の活動の一環として、0歳から5歳のこどもとその親を対象に、子育ての悩み相談や保護者同士の交流の場を提供している地域の「子育てサロン」へも足を運び、親子参加の活動などに定期的に参加しています。そこでは、なでしこ園と関係を深めたからこそ生まれた地域連携もあるといいます。

前田さん:研修で「発達障害」などについて学んでからは、「子育てサロン」の活動の中でも「もしかしたら、この親子にも支援が必要なのではないか」と気づくこともあります。

昨年は「子育てサロン」になでしこ園が参加し、どのような親子が来ているのか、民生委員がどのような活動をしているのかを見学。今後は、地域の子育ての入り口である「子育てサロン」を一緒に作り上げる仲間となり、児童発達支援の視点や民生委員の視点を活かした新たな支援のかたちも計画さてれいるそうです。

研修がきっかけで、自宅も近所ということもあり、最近では月に数回はなでしこ園を訪れているという前田さん

“地域連携”が支援の幅を広げるカギに

さまざまな地域の機関とともに「児童発達支援」に取り組むなでしこ園。五瀬浩 園長にこれからの園の展望についてお聞きしました。

なでしこ園 園長

五瀬浩さん

「児童発達支援センター」として、熊本市や子育て機関との体制整備を行なう中で、さまざまなサポートを必要とするこどもたちへの発達支援の場が拡がってきました。しかし、熊本市の中でも支援体制の地域格差やサービスの質など運営に係る課題も山積みです。

こどもに関わる地域のさまざまな機関が各専門分野やできることを活かして、地域全体で障害児やその家族を支援する――“地域連携”は今後より一層求められていくでしょう。

「支援を必要とするこどもが増加する中、専門機関での発達支援だけではなく、民生委員の前田さんのような地域の人々が直接的・間接的に支援に関わっていただくことで、障害のあるこどもの理解や地域のなかでのこどもの“育ち”を支えていくことができる」と五瀬園長

こどもの支援にかかわる地域の関係機関が連携することで、障害のあるこどもたちへの支援の幅が広がります。支援は「障害などによる生活の困難を解決すること」ばかりではありません。地域の保育所や子育てサロンなどで、障害をもったこどもが同年齢のこどもたちや地域住民との遊びや生活の中で生まれる、こどもや家族のウェルビーイングこそが最も必要なことなのかもしれません。

水橋さん:地域支援や地域連携は支援の幅を拡げるだけでなく、支援に携わる皆さんのケアにもつながります。出仲間こども園の先生方は、発達支援の必要なこどもたちへのサポートを、日々一生懸命に考え実施されていました。“保育”という環境の中での有効な支援もあれば、支援の限界もあります。そのような中でご自身の保育や支援に自信を無くしてしまう先生方も多かったとお聞きすることがありました。

こどもの成長を支える地域の方々と、気軽に相談し合える関係性が築くことで、「こどもたちのサポーター」という同じ立場で、互いの支援観や成功体験、つまずきなどを共有することが大切です。そうやって「明日からまた頑張ってみよう」と前を向くことができるように、日々、私たちは地域の様々な施設に伺っています。

「なでしこ園の巡回や訪問支援を通して、地域の関係機関の職員一人ひとりが、こどもの持つ力やその子らしさを大切にし、幼児期に大切な関わりや支援を進められるようになってきています。少しずつではありますが、それが地域全体の障害児支援体制の向上に繋がっている」と水橋さん。児童発達支援センターが中核となる「地域連携」は、地域の支援力を高め、より障害のあるこどもたちとその家族が安心して暮らせる環境を支えています。

熊本市南区を拠点に、地域の障害児支援の中核を担うなでしこ園の職員の皆さん

新着記事

水橋さん:どんなお子さんにも得意・不得意があります。子育ての時、周りの大人はそういったこどもの個性を汲み取り、“一人ひとりに合った接し方”をしますよね。児童発達支援においても基本的な考え方は同じです。その上で専門的な知識や経験をもとに、障害特性やその子の強みを生かしたストレングス視点を持ちながら、より手厚いサポートを行なうのが私たちの仕事です。