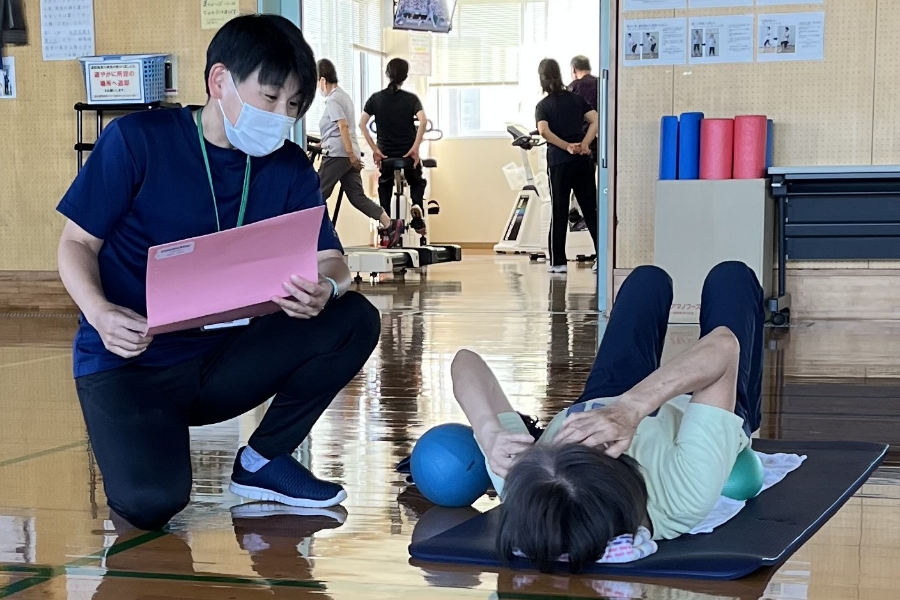

高齢者の運動習慣をサポート。

健康運動指導士は地域の健康を守るパートナー!

「健康を支える施設」を全国でいち早く開設

健康増進センターとは、医師が発行する“運動療法の処方箋”に沿って、健康運動指導士が一人ひとりに合ったプログラムを作成し、指導が受けられる施設のことです。

病院併設型疾病予防運動療法施設・健康増進センターめぐみは1998年にオープン。

24年前の開設時は高齢化や医療費の増大が社会問題化し始めた頃で、厚生労働省が「国民健康づくり運動」として国民の運動習慣化を推進する中、同センターの開設は全国でも数少ない先駆的な取り組みでした。

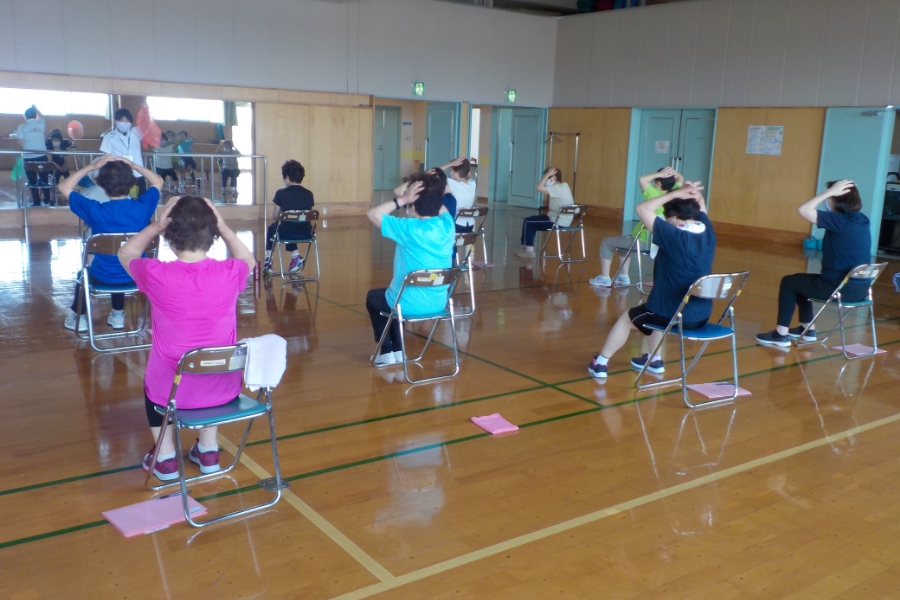

センターがあるのは山形済生病院の敷地内。施設内には、自転車エルゴメーターや歩行マシンなどを備えたトレーニングルームや体育館、冬でも活用できる温水プールなども完備しています。

病院併設型のメリットは、医師や理学療法士、栄養士など、病院にいる専門スタッフと密に連携でき、患者さんを一生涯に渡ってサポートしていく体制が作りやすいこと。たとえば、疾病予防のためにセンターに通っていて入院治療を余儀なくされた場合も、治療を続けながらなるべく早く運動療法の現場に戻り、運動習慣を継続することができます。

運動メニューは健康運動指導士のオーダーメイド

現在、センターには健康運動指導士13人(うち看護師有資格者1人) が在籍しています。健康運動指導士の役割は、患者さんの心身の状態に応じた、安全で効果的な運動プログラムの作成と適切な指導を行なうこと 。片まひや人工関節の方などにも対応可能な運動指導資格です。センターの運動指導は、かかりつけ医、もしくは山形済生病院の医師が発行した処方箋があれば誰でも受けることができます。

「当センターでは全ての利用者さんに医師の運動療法処方箋に基づく個別の運動プログラムを提供しています。ヨガや水泳など、各スタッフが得意分野を活かしたプログラムを展開できることも強みです」と同センターの健康運動指導士の秋葉さんは話します。

さまざまな年代の身体の悩みに向けた公開講座も多数開催。例えば、妊娠・出産後の体の機能回復を目指す「産後教室」や変形性膝関節症などによる痛みの改善や予防を目的とした「ひざ痛改善教室」、セルフマッサージなどで更年期以降の心身の不調を改善する「セルフケア教室」といった多彩なプログラムが用意されています。

「通う」という習慣ができただけでも成功!

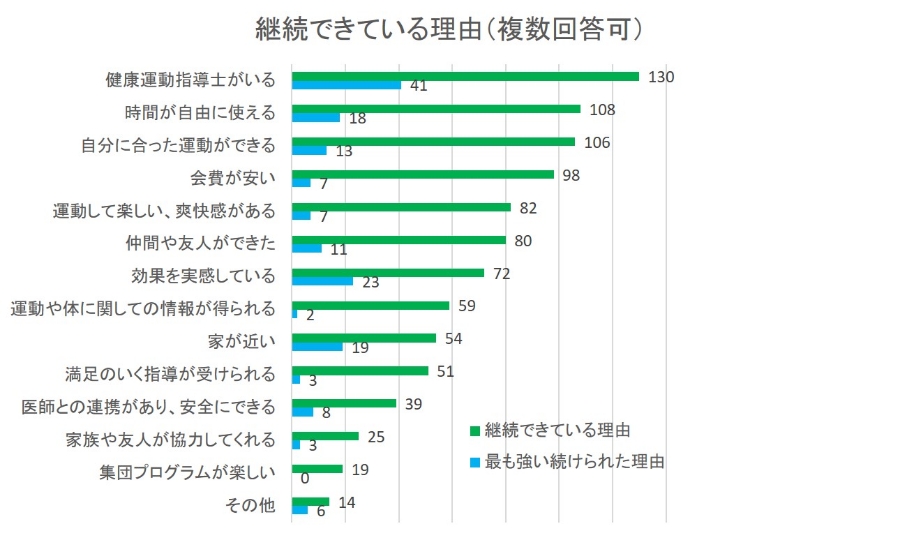

利用者の平均年齢は70歳で最高齢は90歳。約700人の利用者のうち200人が10年以上も継続して利用しているといいます。

「運動はとにかく継続が重要です。できるだけストレスなく続けられるよう身体状況や目的、モチベーションに応じた選択肢を豊富に用意し、個人に合わせた“働きかけ”を大切にしています」(秋葉さん)

効果を実感できた時、活動の中でスタッフや仲間とよい関係性が築けた時など、楽しさを覚えることで運動は習慣化されるそう。

「ある程度強い負荷をかけた運動をすれば、より早く効果が得られますが、体力のない高齢者は身支度を整えて当施設まで外出することが習慣化されただけでも成功です」と笑顔で話します。

行けば仲間がいる。地域のコミュニケーションの場

「初めは不安そうにしていた人が笑顔になってきたり、体型の変化が見えたり。『検査の数値が良くなって先生に褒められた』『旅行でたくさん歩いたけど、みんなについていけて楽しかった!』『スタッフや仲間と話ができるのも楽しい』などの声が利用者の方から聞けたときは、特にやりがいを感じます」(秋葉さん)

また、「通う」ことが大きなハードルとなった新型コロナの感染拡大時には、利用者さんに向けて運動習慣やつながりが途切れないよう運動動画の配信を開始。高齢者やSNSの使い方がわからない人には、スマホの使い方や動画の見方講座 も行ないました。

冬期は相互コミュニケーションが可能なZoomでのレッスンも実施。10人ほどが参加し、「次回が楽しみ」との感想が寄せられました。

健康運動指導士の秋葉さんが大切にしているのは、「心が動かなければ身体は動かない」という言葉。今後も、利用者さんの健康への関心を高め、心が動くようなアプローチを重ねていきたいと語ります。

健康増進センターめぐみは、地域住民の健康意識を高め、生涯にわたって健康づくりの習慣をサポートする心強いパートナー。健康増進のために通い続けられる場所としてだけでなく、地域に住む高齢者にとって運動を通じたコミュニケーションが生まれる「居場所」にもなっています。

新着記事