子どもへの支援を実現する

乳児院から児童養護施設、里親へ

児童福祉の力で“命のバトン”をつなぐ

子どもたちの成長を支える四者の役割

― 済生会には児童福祉の施設として乳児院や児童養護施設がありますが、切れ目のない支援という意味では里親さんとの連携も重要です。岩崎さんは里親をされてどのくらいたつのでしょうか。

岩崎里親登録をして20年以上が経ちます。これまで3人の子どもたちを長期で預かりました。現在は小学6年生と高校3年生の2人を育てています。

今西乳児院では、子どもが里親さんのところに行ってもアフターフォローが足りず不調(里親と子どもの関係悪化が原因で委託が解除になること)になるケースを耳にします。私たちとしてはそれらを減らしたい――岩崎さんが次の養育者にバトンをつなぐときはどのようなことに気を付けていますか。

岩崎一時保護で預かった子を次の里親さんに“つなぐ”ことがあります。我が家から4歳になる前に特別養子縁組に行った子は、措置変更(乳児院から児童養護施設、児童養護施設から里親へと子どもが生活する場所を移すこと)をする前に6カ月かけて慣らす時間を設けていました。土日にショートステイのように里親さんのところに泊まったり、幼稚園の行事にも参加してもらったりしました。

― そこまでやるのは大変な労力です。

岩崎預かっている以上は次のところで幸せになってほしい――。措置変更を急いで不調になるのなら、ここで頑張ったほうが子どものためになると思いました。

七五三では成長した姿を地域の方々に見てもらう(川奈臨海学園)

七五三では成長した姿を地域の方々に見てもらう(川奈臨海学園)― 乳児院から児童養護施設や里親さんにはどのように送り出すのでしょうか。

荻津乳児院は基本的には3歳くらいまでなので、理解や自分の意思を伝えることが難しいこともあります。そのため、乳児院にいるときから受け入れ先の児童養護施設や里親さんから新しく生活する場所の雰囲気が分かる写真や保育士・里親さんの写真をもらって、毎日見られるように枕元に置いて、少しでも早く関係づくりができるようなサポートをしています。

今西私たちは受け入れ先の方が来るとき、子どもに「〇〇ちゃんに会いたい人が来るよ!」と伝えています。そういって何度か会っていく中で関係性ができて、乳児院を巣立つときには私たち職員ではなく受け入れ先の方に抱っこされていく子もいます。

遊びの中から運動発達を促す大阪北リハビリテーション病院の理学療法士(大阪乳児院)

遊びの中から運動発達を促す大阪北リハビリテーション病院の理学療法士(大阪乳児院)― 受け入れる側としてはいかがですか。

髙𣘺乳児院から来た子は、“愛着の形成”がすごくできていると感じます。愛着の形成は、素直に甘えることができるなどの感情表現の豊かさや、人との適切な距離感が備わっていることなどに現れ、乳児期に愛着が形成されることは、子どもの成長において対人関係を構築したり、自己肯定感を養ったりする場面でとても重要です。当施設では2004年に2歳児を8人受け入れました。そのうち乳児院から来た2人は愛着の形成がすごくスムーズでした。逆に、DVやネグレクトなどの理由で家庭から来た子は愛着の形成に時間がかかる場合も多く、生活環境が子どもに与える影響はすごく大きいと実感しました。

措置変更の喪失感による退職も……支える大人ができることとは

定員80人の宇都宮乳児院は栃木県最大規模の乳児院

定員80人の宇都宮乳児院は栃木県最大規模の乳児院― 施設を移ったあとの関わり方はどうしているのでしょうか。

髙𣘺乳児院から児童養護施設に移った後も、年1回必ず交流してくれる乳児院もあれば、措置変更後は積極的に連絡をしないようにする乳児院もあります。

荻津宇都宮乳児院では、交流依頼があれば必ず行くようにしていますが、逆に「来ないで」と言われることもあります。その場合には、担当した職員は会いに行きたい強い思いがありますが、我慢してもらうことになります。すでに生活の場が変わっているので、まずはその環境に慣れることを最優先にしてほしいからです。

今西他の乳児院の施設長から、子どもとの別れが悲しくて離職する職員が多いと聞きました。これは大変な課題です。一度は親御さんと切ないお別れをしているので、抱っこしすぎてもいいし、たっぷり愛情を注いでいい。ただ、しっかりとバトンを次に渡していきましょう、と伝えています。

髙𣘺私たちとしてはできるだけ交流して、子どもたちに「見守っている大人がたくさんいるんだ」と感じてもらいたいです。

今西小学生くらいになって「乳児院に遊びに来たい!」という子もいて、私たちも歓迎しています。ただ、そのときに当時の職員が誰もいなかったらその子も寂しい思いをすることになります。そういうことがないように「できるだけここで長く働こう」と話し合っています。

髙𣘺私たちも関わった子どもたちが「ただいま!」といって帰ってこられる施設にしたい。いろいろな施設や里親さんと連携をとりながら子どもたちの一生を見ていく仕事だと感じています。

今西バトンを渡すというよりも人生に関わる一人として、渡した後も子どもが望むときには“伴走”したいと思います。

里親の絶えない悩み 地域で育てることの重要性

― 里親さんになるハードルは高いのでしょうか。岩崎さんはどのように養育していますか。

岩崎里親として赤ちゃんを預かることになればベビーカーを押して公園に行ったりもします。地域社会の中で子どもを育てるというのはすごく大事なことです。地域の方には良くしていただいていて、里子が誕生日のときにケーキをもらったり、私が忙しくて外出するときは学校帰りに預かってもらったりしています。

今西一昔前はそのようなご近所づきあいがよくありました。

荻津新米の里親さんにとって今の地域や社会は優しいのでしょうか。

岩崎私は里親を始める前からボランティア活動などをしていて、里親をしていることを隠すようなことはしませんでした。それに岩崎恭子(元競泳選手)の母と認知されていたので、意外にスムーズに受け入れられていたように感じます。

荻津里親さんもときには悩み、苦しいときもあると思います。でも、行政に相談すると「この人に養育は難しいのでは」と思われて里子を取り上げられてしまうこともあります。だからこそ、地域において支え、見守ってくれる社会になれば良いと思っています。

― 地域の中で相談相手がいると里親さんも心強いでしょうね。

岩崎自宅で里親サロンを初めて20数年がたちます。主にテーマは決めず、参加者とざっくばらんに話をします。子育てをしたことがない里親さんにミルクのあげ方や沐浴の仕方など基本的なことを教えたり、里子を迎えるにあたっての準備や悩みを聞いたりしています。

髙𣘺里親さんの子育ての悩みは長期的に抱えていく問題です。岩崎さんのサロンで愚痴を言ったり、日ごろの思いを吐き出すことで和らぎます。笑顔で帰っていくお母さんとお子さんの姿を見ているとサロン運営の大切さを感じます。

里親支援相談員が研修会でベビーバスの使い方を指導(宇都宮乳児院)

里親支援相談員が研修会でベビーバスの使い方を指導(宇都宮乳児院)子育ては十人十色 本当の“子どもファースト”とは

今西岩崎さんのような里親の方が各地域に増えていくことが理想です。そのためにもまずは里親制度のことを知ってもらうことが重要です。

岩崎全国いろいろなところに呼んでもらって里親の話をする機会があります。20数年里親をやってきて皆さんにお話しできることがあると思っているので、ぜひお声がけください。

今西学校では「なぜ親と苗字が違うのか」と聞く先生がいます。里親は養子縁組だけではないということを知らない。そのことを里親さんが悩みとして話すこともあります。

子どもたちの食事では「丈夫な子に育つように」と思いながら調理する(大阪乳児院)

子どもたちの食事では「丈夫な子に育つように」と思いながら調理する(大阪乳児院)― 国や各施設で社会的養護が必要な子どもたちの支援を推進している一方で、里親さんが増えていない現状があります。

荻津施設では発達障害のある子や重いアレルギーがある子が増えている印象です。里親さんに全て任せるのは厳しいと思います。施設で専門的養育を行なう中で、里親さんの養育のレベルによってうまくマッチングできるように考えています。

― 里親さんとうまくマッチングしたケースはありますか。

荻津発達がゆっくりの子がいて、その子は父親が外国人の里親さんにお願いできました。その里親さんは何歳の子はこうと決めつけず、〇〇ちゃんはこういう子だからと、そのまま受け入れて愛情いっぱいに養育していただいています。半年ほどして来院した時にびっくりするくらい成長している姿をみて嬉しくなりました。本当にうまくいった例ですが、全てそのようにいくとは限りません。

今西国は子どもたちを家庭に近い環境で養育する方針で動いていますが、全員がそれで幸せかというと疑問が残ります。社会全体で子どもを育てていくことも大事なことではないでしょうか。

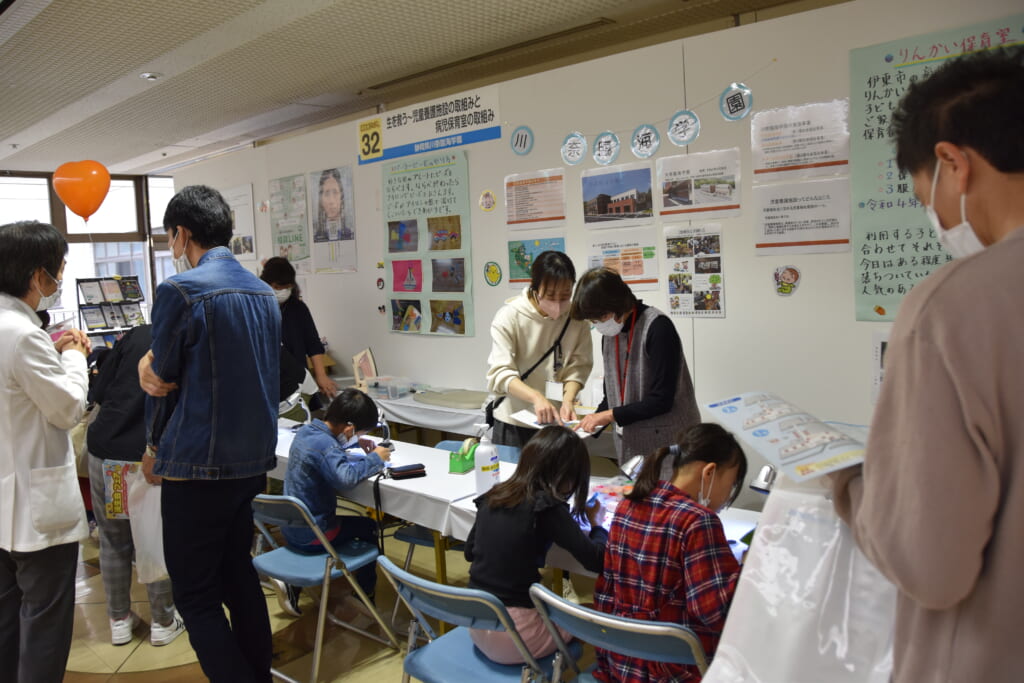

川奈臨海学園は地域住民との交流イベントで児童養護施設を知ってもらう活動を実施

川奈臨海学園は地域住民との交流イベントで児童養護施設を知ってもらう活動を実施― さまざまな視点で、その子に合った育て方ができればいいということですね。

荻津それが本当の意味での“子どもファースト”なのではないかと思います。済生会の7つの乳児院では、全国の乳児院の定員数の1割ほどを占めます。済生会の乳児院が、全国に向けて発信することにより大きな影響力を発揮できる可能性を秘めています。

今西済生会には病院があるので、発達などの課題についても医療面で支援できることが強みです。この記事を読んで、医療機関、特に小児に関係する方々が何かを感じ取ってくれたらうれしいです。

全国におよそ400の医療・福祉施設を展開する済生会のスケールメリットを活かし、より多くの子どもへ支援の手が届くように。済生会の児童福祉への取り組みは続きます。

全国におよそ400の医療・福祉施設を展開する済生会のスケールメリットを活かし、より多くの子どもへ支援の手が届くように。済生会の児童福祉への取り組みは続きます。新着記事